多くの企業のIT部門は、同じ負のサイクルに悩まされています。ビジネス目標と整合しない技術への投資が、部門間のサイロ化を引き起こし、市場変化への迅速な対応や戦略的なIT運用管理が難しくなるのです。効果的なIT運用モデルは、統合されたフレームワークを通じてこの悪循環を断ち切り、テクノロジーをコスト負担から競争優位に転換させます。

本記事では、効果的なIT運用モデルに必要な5つの要素と具体的な導入手順を紹介します。さらに、最新技術によって組織のデジタル能力を強化し、将来の成長を実現する方法についても解説します。

IT運用モデルとは

IT運用モデルは、企業の技術資源、プロセス、能力がどのように連携してビジネス価値を創出するかを定義する戦略的な設計図です。これは、ITを従来のサポート機能から、ビジネスを推進する原動力に変革するためのアーキテクチャフレームワークです。日本、韓国、シンガポールなど急速に変化する市場では、効果的なIT運用モデルが企業の競争力を大きく左右します。

なお、IT運用モデルはビジネスモデルとの違いを明確にすることが重要です。ビジネスモデルが「企業がどのように価値を創出し、収益化するか」を定義するのに対し、IT運用モデルは「その価値創出を実現するために、技術をどう構造化・管理するか」を示します。

IT運用モデルとビジネスモデルの比較表

| 観点 | ビジネスモデル | IT運用モデル |

| 検討事項 | 事業を成功させるために何をするか。 | 事業成功を支えるためにどのようなIT戦略を展開するか。 |

| 重視する点 | 価値の創出・提供・獲得 | ITの組織構造・ガバナンス・プロセス・技術 |

| 構成要素 | 提供価値、収益構造、顧客セグメント | プロセスマップ、ITシステム、ビジネスモデルを支える組織構造 |

| 成果 | 持続的成長と収益性の実現 | 信頼性が高く効率的で革新的なITサポートの実現 |

| 例 | 動画配信企業は、デジタルコンテンツへのアクセスに対してサブスクリプション料金を請求する。 | 企業はクラウド基盤、DevOps、モニタリングシステムを活用し、コンテンツの継続的な配信を実現する。 |

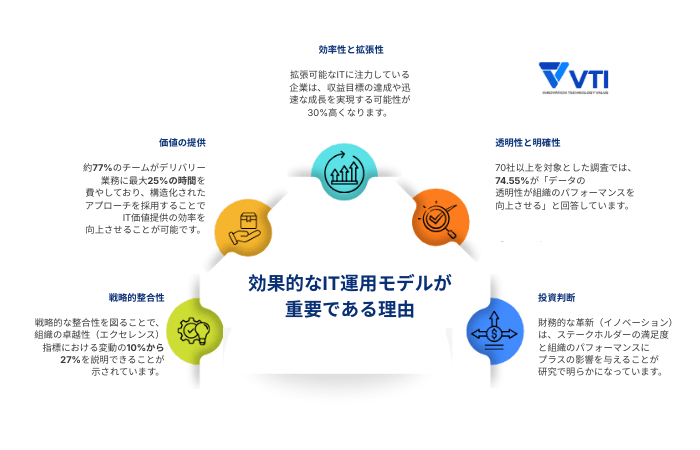

効果的なIT運用モデルが重要な理由

戦略的なアライメント

研究調査によると、ITとビジネス戦略のアラインメントは、特に不確実性の高い環境において、成果向上に統計的に有意な効果をもたらすことが明らかになっています。ある研究では、組織内の各部門間での適切な調整・連携が組織全体の卓越性の10〜27%を左右する要因となり、その重要性が指摘されています。

価値提供

データドリブンな組織において、データ送信は基盤となるプロセスです。約26%のデータプロバイダーは年間13.2万ドル以上をデータ送信に費やし、約77%は業務時間の最大25%が送信作業に取られています。このような状況下で、ITの価値提供を構造化することにより、リソース最適化と効率向上ができるようになります。

効率性と拡張性

拡張性の高いIT基盤は最大20%の売上成長につながることから、企業の約74%がITのスケーラビリティを優先事項としています。実際、研究によると、スケーラブルなITソリューションへの投資により、ITコストを最大30%削減しながら、運用効率を50%以上向上させることができます。さらに、売上目標の達成と成長スピードの向上において、30%高い成功率を実現できることが示されています。

透明性と明確性

70社を対象としたForbesの調査では、約74.55%の企業がデータの透明性が企業全体のパフォーマンスを高めると回答しています。また、約60%の企業は主要なビジネス指標を大半の従業員に共有しており、信頼・整合・責任・迅速な意思決定の促進につながります。一方で、財務指標を広く共有する企業は約31%にとどまり、改善の余地があることが示されています。

投資決定

共分散構造分析を用いた研究では、金融・財務に関するイノベーションが関係者の満足度と企業全体のパフォーマンスを高め、より賢明な投資の判断を支援することが明らかになります。つまり、ITとイノベーションが、情報に基づく資源配分と投資戦略を導くうえで重要な役割を果たしているということです。

>> 関連記事:企業向けのITアウトソーシングの主要メリット5選

IT運用モデルの種類

IT運用モデルとは、社内のIT部門が全社のビジネス目標を支援するための構成・管理方法を定めた設計図です。適切なモデルの選択は、効率性、ガバナンス、アラインメントの確保に重要です。以下で、最も広く活用されている5つのモデルをご紹介します。

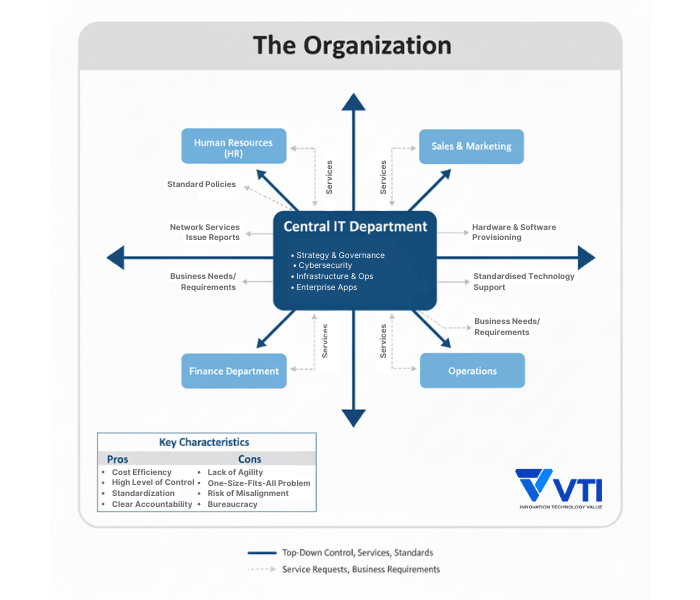

集中型モデル

すべてのITに関する意思決定、リソース、人材を一つの部門で一元管理する従来のモデルです。この部門が単一の管理拠点として、社内標準の策定、インフラ管理、全社へのサービス提供を担います。

- 特徴:強力な集中管理、技術の標準化、スケールメリットの実現

- 対象企業:一貫性、セキュリティ、コスト管理を最優先する組織(銀行、医療、政府機関など)、単一のIT部門で全社を支援できる小規模企業

- 導入例:

- 全国に何百もの支店を展開している銀行では、統一されたセキュリティ対策と規制遵守を徹底します。

- 政府機関では、機密性の高い市民情報を扱うため、厳格なアクセス制御と標準化されたデータ管理を行います。

- メリット

- コスト効率:ハードウェアやソフトウェアライセンスの集中購買により、大きなスケールメリットを実現し、人員やインフラの重複投資を削減します。

- 高い制御性:全社でのセキュリティポリシー、データガバナンス、技術標準を統一的に徹底できます。

- 標準化:一貫した技術環境を構築し、ITサポート、保守、ユーザー教育を簡素化します。

- 明確な責任所在:すべてのIT業務に対して単一のCIOまたはITディレクターが責任を負い、ガバナンスを明確化します。

- デメリット

- 俊敏性の不足:各事業部の個別ニーズや急速な変化への対応が遅れがちで、集中管理体制がボトルネックとなる場合があります。

- 低いカスタマイズ性:標準化されたソリューションが全部門の専門的な業務要件に対応しきれず、業務効率を低下させる可能性があります。

- 業務との不整合リスク:IT部門が各事業部から孤立し、技術的には正しくてもビジネス課題を解決できないソリューションになる可能性があります

- 官僚的手続き:申請や承認に時間がかかる官僚的なプロセスが生まれやすく、イノベーションの妨げになります。

分散型モデル

IT人材とリソースを各事業部、部門や地域に配置する、集中型とは正反対のモデルです。このモデルでは、それぞれのニーズに合わせて、技術スタック、予算、サービスを個別に管理します。

- 特徴:高い応答性、各部門に最適化されたソリューション、自律性の向上

- 対象企業:多様な事業を展開し、各部門の業務要件が大きく異なり、それぞれの市場で高い俊敏性が求められる大規模コングロマリット

- 導入例:

- 研究大学では、医学部、工学部、芸術学部など、各学部が独自の技術要件に応じて専門化を行います。

- グローバル企業では、各地域の事業所がその市場の環境や規制に合わせて活用技術を適応させます。

- メリット

- ビジネスとの整合:IT人材が各部門に深く組み込まれ、それぞれの目標や課題に対応したソリューションを提供できます。

- 応答性・俊敏性:本部の承認を待たずにビジネスニーズに迅速に対応できます。

- イノベーション促進:各部門が新技術を自由に試行し、特定分野で競争優位性を高めます。

- 責任の明確化:部長が自部門のIT投資と成果に直接責任を負います。

- デメリット

- コスト増加:IT人材、システム、ソフトウェアライセンスが部門ごとに分散することで、スケールメリットが得られません。

- 標準の不統一とサイロ化:整合性に欠けるシステムや一貫性のない技術が部門ごとに乱立し、全社的なデータ共有や協力を阻害します。

- セキュリティとコンプライアンスのリスク:独立した複数のITチーム間で、統一的なセキュリティポリシーとコンプライアンス基準を維持することが極めて困難になります。

- 全社戦略の欠如:組織全体で統合的かつ長期的なテクノロジービジョンを実装することが難しくなります。

フェデレーテッドモデル

集中型と分散型の中間に位置するモデルです。中央のITチームが、セキュリティポリシー、システムアーキテクチャ、ガバナンスや標準などの全社的なルールを策定します。一方、各事業部のITチームは、現場でのステム運用やサービス提供などを行います。

- 特徴:全社共通の基準と各事業部への個別対応の両立

- 対象企業:セキュリティ、コンプライアンス、ブランディングの強力な統制が必要な一方で、各事業部が市場ニーズに応じて柔軟にイノベーションを進める柔軟性が必要である大規模で複雑な組織

- 導入例:

- 多国籍企業では、グローバルでERPとサイバーセキュリティ基盤を一貫しつつ、各地域に応じてCRMやマーケティングオートメーションのツールを導入します。

- ホテルチェーンなどのフランチャイズでは、本社が予約・決済管理などの基幹システムを統括する一方、各ホテルが館内の顧客体験技術を自律的に管理します。

- メリット

- バランスの取れた運用:セキュリティやコンプライアンスなどの重要領域は全社的に統制する一方、各事業部が現場での迅速な意思決定を行えるようにします。

- 協力の促進:中央のITチームがベストプラクティスや再利用可能なコンポーネントを各部門と共有する「CoE(センター・オブ・エクセレンス)」が推進されます。

- 整合性の向上:中央のITチームは長期的な全社戦略の策定に集中し、現場のITチームは目前のビジネスニーズに応じた迅速な実行を担います。

- スケーラビリティ:標準化による効率とカスタマイズによる革新を両立します。

- デメリット

- 複雑性の高さ:中央と現場の責任範囲の区別が難しく、混乱や部門間の対立を引き起こす可能性があります。

- 対立の可能性:中央と現場の間で緊張関係が生じる場合があります。

- 管理コスト:効果的に機能させるには、強力なリーダーシップ、明確なコミュニケーション、堅牢なガバナンス体制が必要で、その維持には相応のコストがかかります。

- 柔軟性の制約:全社的なガバナンスの枠組みがあるため、完全な分散型ほど俊敏性はありません。

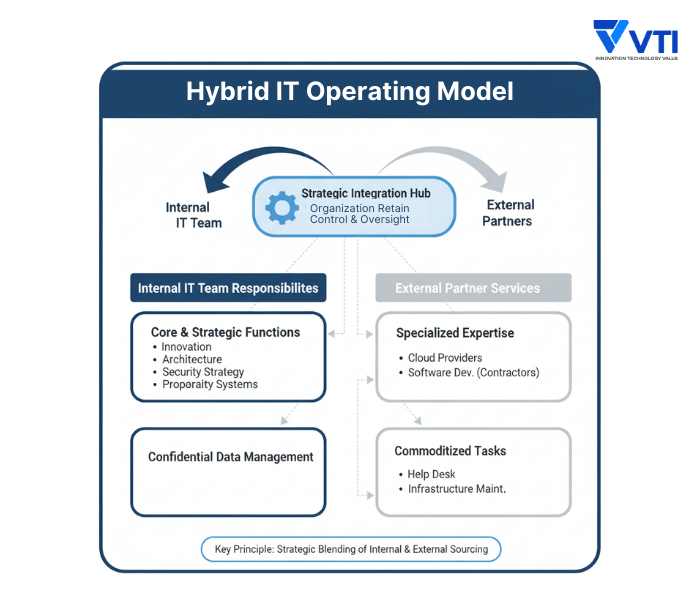

ハイブリッドモデル

集中型・分散型といった組織構造ではなく、ITリソースの調達方法に関するアプローチです。このモデルでは、社内のITチームと外部サービス(委託業者、マネージドサービスプロバイダーなど)を効果的に組み合わせます。具体的には、戦略的で重要なコア業務は社内で担当し、定型的な作業や専門性は高いが重要度の低い業務は外部に委託します。

- 特徴:社内と外部のリソースの組み合わせによる、コスト・リスク・パフォーマンスの最適化

- 対象企業:俊敏性の向上やコストの柔軟な管理を実現し、大量の正社員採用なしで専門スキルを活用したい、あらゆる規模の企業

- 導入例:

- 企業はアプリ開発と事業戦略を社内で担当し、24時間365日のヘルプデスクやインフラ監視をマネージドサービスプロバイダー(MSP)に外部委託します。

- 金融サービス企業が侵入テストや脅威インテリジェンスの対応を専門のサイバーセキュリティ企業に委託します。

- メリット

- 専門性への即時アクセス:長期的で高コストな採用プロセスなしで、サイバーセキュリティ、クラウドアーキテクチャ、データサイエンスなど、国際水準のスキルを活用できます。

- コストの柔軟性:固定費(人件費)を変動費(サービス料金)に変え、需要に応じてIT投資を増減できます。

- コア業務への注力:日常的な保守業務から社内ITチームを解放し、事業価値を創業する戦略的な取り組みに注力できます。

- 俊敏性の向上:外部人材を活用して新規プロジェクトやイニシアチブを迅速に立ち上げられます。

- デメリット

- ベンダー管理の複雑性:契約交渉、SLA管理、継続的なパフォーマンス監視など、高度なベンダーマネジメントが求められます。

- セキュリティとデータプライバシーのリスク:機密データを第三者に委ねるため、新たなセキュリティリスクを慎重に管理する必要があります。

- 組織知識の喪失:委託業者への過度な依存は、時間の経過とともに重要なシステムに関する社内のスキルと知見を損なう可能性があります。

- ベンダーロックイン:ベンダーが業務に深く組み込まれるほど、切り替えが困難でコストが高くなります。

プラットフォーム型モデル

組織全体で利用できる共有デジタルプラットフォームを構築・運用するようにITチームを構成する、現代的なアプローチです。これらのプラットフォームは、スケーラブルでセルフサービスのツールや機能を提供します。

- 特徴:拡張性と協力性、共有エコシステムでの「サービスとしてのIT」の提供

- 対象企業:スピード、開発生産性、イノベーションを重視するデジタルファースト企業、テクノロジー企業、大規模企業

- 導入例:

- ソフトウェア企業では、標準化されたCI/CDパイプラインとセルフサービス型のクラウドプロビジョニングポータルを提供し、数百の開発チームが独立かつ迅速にビルド・テスト・デプロイできるようにします。

- 大企業では、統合的なデータとアナリティクスのプラットフォームを構築し、社内のビジネスアナリストが整備されたデータセットにアクセスして、共通のBIツールでレポートやダッシュボードを作成できるようにします。

- メリット

- 圧倒的なスケーラビリティとスピード:セルフサービスツールにより企業や技術者をサポートし、新製品や新機能のリードタイムを大幅に短縮します。

- イノベーションの促進:ボトルネックを回避し、新たな価値創出のために自由に実験できる基盤を提供します。

- 再利用による効率化:コアサービスを一度構築して繰り返し利用し、二度手間を削減しつつ一貫性を確保します。

- 現代的なDevOps・アジャイルとの整合:モダンなソフトウェア開発手法やプロダクト志向の開発手法に適しています。

- デメリット

- 高い初期投資:堅牢かつ安全で使いやすいプラットフォームの構築には、高度なエンジニアとリソースへの多額の投資が必要です。

- 高度なIT成熟度の要件:DevOps文化の定着、自動化、API管理、クラウドネイティブアーキテクチャなどの高度なスキルがないと導入は困難です。

- ガバナンス上の課題:適切な統制がなければ、セルフサービスにより予算超過やセキュリティ上の脆弱性につながる可能性があります。

- 文化的変革:IT部門の役割を「門番」から「ビジネスの推進役」や「サービス提供者」へと転換する必要がありますが、このマインドシフトは容易ではありません。

>> 関連記事:主要なITアウトソーシングモデル3選と最適なモデルの選び方

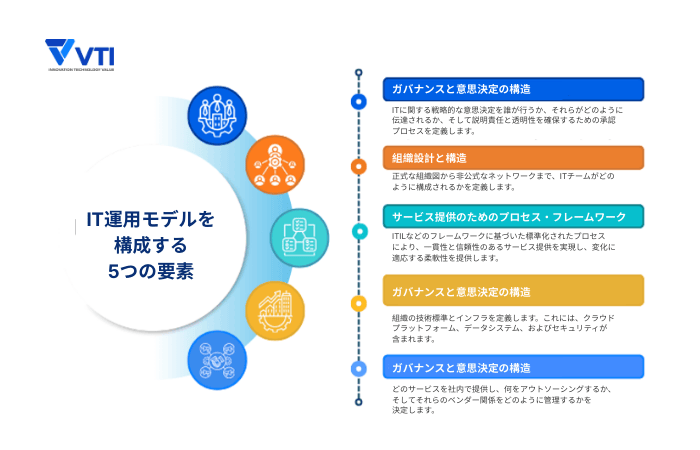

IT運用モデルを構成する5つの要素とは

効果的なIT運用モデルは、相互に連動する5つの要素で構成され、ITがビジネス目標を実現する方法を変革します。

ガバナンスと意思決定の構造

ガバナンスはIT運用モデルの基盤であり、技術投資を事業運営上の優先事項に整合させる明確な意思決定プロセスを確立します。具体的には、誰がITの戦略的意思決定を行うか、その決定をどのように伝達するか、どの承認プロセスが責任と透明性を確保するかを定義します。

市場への迅速な対応と運用の安定性を両立させるために、ITステアリングコミッティや投資審査を含む強固なガバナンス体制が必要です。また、リスク管理とコンプライアンスもガバナンスも、ITアウトソーシング戦略を導入する際には極めて重要になります。

組織体制

組織体制は、ITチームの構成を定義するもので、正式な組織図だけでなく非公式な協力関係も含まれます。モダンな体制では、ビジネス成果との整合と役割の明確化のため、センター・オブ・エクセレンスやクロスファンクショナルチームを活用します。

効果的な組織体制には、専門性と協力性のバランスに加え、キャリアパスやスキル開発への配慮も必要です。特にITアウトソーシング戦略において外部パートナーを統合する際には、重要性が高まります。

サービス提供のためのプロセスフレームワーク

ITIL(情報技術インフラストラクチャーライブラリー)などのフレームワークに基づく標準化されたプロセスは、一貫性と信頼性の高いサービス提供や変化への柔軟な対応を実現します。インシデント管理からパフォーマンス監視まで、反復業務から戦略的なイニシアチブまで、あらゆる活動に対する明確なワークフローを提供します。

この標準化は、サービスレベル合意(SLA)、パフォーマンス指標、品質保証の基盤となるため、ITアウトソーシングを管理するうえで極めて重要です。

技術、アーキテクチャ、インフラの基盤

技術基盤は、組織の技術標準とインフラを定義するもので、クラウドプラットフォーム、データシステム、セキュリティなどが含まれます。堅固な技術基盤は、成長に必要な拡張性と柔軟性を提供しながら、セキュリティとパフォーマンスも確保します。

モダンなアーキテクチャは、クラウドファースト、API主導の連携、モジュール設計を重視し、アジャイル開発と外部サービスをサポートします。

リソース調達戦略とパートナーシップ管理

リソース調達戦略は、社内能力と外部パートナーシップをバランスよく活用し、コスト、品質、イノベーションを最適化します。具体的には、どの業務を社内で担当し、どの業務を外部に委託するか、またベンダーとの関係をどう管理するかを決定します。

効果的な戦略には、コスト、専門性、リスクを総合的に評価し、ビジネス目標との整合性を確保する必要があります。さらに、契約管理やパフォーマンス監視といった強固なベンダーマネジメントが、戦略の成功を左右します。

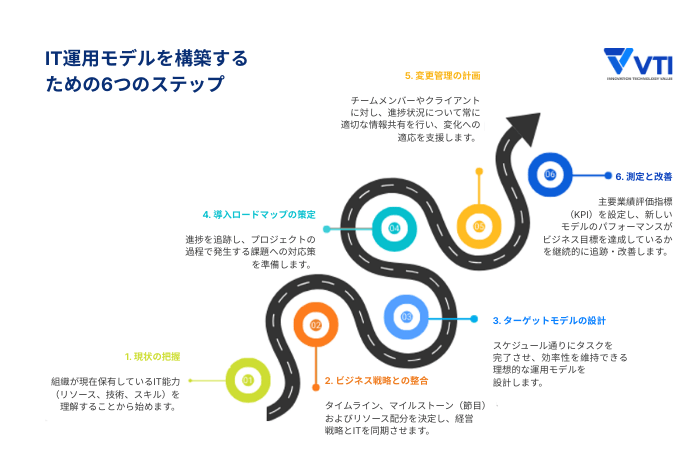

IT運用モデルの構成方法

効果的なIT運用モデルの構築には、組織の技術能力をビジネス推進力へ転換する体系的アプローチが必要になります。以下で、包括的なフレームワークを形成する6つのステップをご紹介します。

ステップ1:現状を評価します。

現在の組織のIT能力(体制、プロセス、技術など)を把握します。ステークホルダーへのヒアリング、現在のパフォーマンスデータの分析、外部パートナーシップの見直しを通じて、強みと弱みを特定します。

ステップ2:ビジネス戦略と整合させます。

IT運用モデルを全社のビジネス目標に整合させます。経営層と連携し、顧客体験の向上や効率化など、技術で実現する成果を定義します。また、将来の運用モデルに求められる要件を明確化します。

ステップ3:モデルを設計します。

ガバナンス、組織体制、技術の設計図を作成し、理想の運用モデルを設計します。役割と責任を明確化し、社内で担当するものと外部に委託するものを決定します。

ステップ4:導入ロードマップを策定します。

移行を導く詳細なロードマップを作成します。このロードマップでは、プロジェクトを管理しやすいフェーズに分割し、明確なマイルストーンとタイムラインを設定します。また、ビジネスへの影響を考慮して各業務の優先順位を決定し、技術面・組織面の両方で変更計画を策定します。

ステップ5:チェンジマネジメントを計画します。

移行の成功は、新しい運用モデルが組織に定着するかどうかにかかっています。そのため、明確なコミュニケーション計画と研修プログラムを含む包括的なチェンジマネジメント戦略が重要です。外部委託の関係者を含むすべてのステークホルダーが新しいモデルに適応できるよう支援する必要があります。

ステップ6:指標を測定し、改善を行います。

KPIを設定し、新しいモデルのパフォーマンスをビジネス目標と照合します。評価には、定量指標(システム稼働率など)と定性指標(ユーザー満足度など)で継続的なモニタリングと改善を行います。

IT運用モデルの導入における一般的な課題

新しいIT運用モデルの導入には、綿密に計画された変革でも頓挫させる固有の課題が伴います。こうした障壁を事前に把握することで、CIOやITリーダーは導入を成功させ、長期的な持続可能性を確保するための戦略を立てることができます。

組織内の抵抗とチェンジマネジメントの課題

IT運用モデルの成功を阻む最大の障壁となるのが、社内の抵抗です。これは従業員が職を失うことへの不安や、スキル陳腐化への懸念、業務フローの混乱への恐れから生じます。これを乗り越えるには、メリットを明確に伝え、初期段階からステークホルダーの参画を促すことが重要です。さらに、段階的なスキル開発と文化的整合性の確保も欠かせません。特に部門間が分断された組織や中央集権型の組織では、こうした取り組みがより一層求められます。

技術統合の複雑さとレガシーシステムの課題

レガシーシステム、データ統合、セキュリティリスクにより、実装の複雑性は高まります。旧式のインフラはAPIや他システムとの互換性を欠く場合があり、コストのかかるアップグレードやミドルウェアの導入が必要となります。こうしたリスクに対しては、早期のテクノロジーアセスメント、明確な移行計画、厳格なテストを実施することで、混乱を最小限に抑え、セキュリティを確保することができます。

リソース配分と予算策定の戦略

多くの取り組みは、必要なリソースの過小評価と非現実的な予算設定により失敗します。直接費用の他に、研修費、生産性の低下、並行運用コストも考慮する必要があります。成功には、現実的なタイムライン、予備計画が求められます。また、ITアウトソーシング戦略による人員変化に対応する柔軟な予算管理が重要です。

>> 関連記事:アウトソーシング料金相場:コスト最適化の3つの重要ポイント

まとめ

効果的なIT運用モデルの構築は、技術リソースの最適化にとどまらず、デジタル化する市場で競争力を持ち、持続的に成長するための戦略的な基盤となります。

デジタル変革を推進する際は、運用効率と戦略的柔軟性を両立させることが重要です。技術を事業成長とイノベーションの推進力と位置づけるIT運用モデルにより、最大の成果が実現されます。

詳しくはお問合せ先ください