Eコマースの拡大に伴い、不在などの理由による再配達や高コストといったラストワンマイルの課題が小売業を圧迫しています。国土交通省(MLIT)によると、2024年4月の全国平均再配達率が9.3%であり、フルフィルメント効率が顧客体験に影響する重要な要素になっています。

一方で、消費者行動にも変化が見られています。SAPの調査では、オンラインと実店舗の両方でブランド体験を求める消費者が85%に達したと報告されています。こうした背景から、ネットオーダー・店舗受取(BOPIS)は、スピード、利便性、コスト効率を兼ね備えたフルフィルメントモデルとして注目されています。

本記事では、BOPISとは何か、その仕組みやビジネスメリット、実際の事例、導入に必要なIT戦略について解説します。ぜひご一読ください!

BOPISとは

BOPIS(「Buy Online, Pick Up In Store」、または「ボピス」)は、ECプラットフォームで購入した商品を、配送ではなく実店舗で受け取ることができる小売のフルフィルメントモデルです。日本では店舗受取サービスとしても知られ、多くの小売企業のOMO戦略に不可欠な仕組みになっています。

従来のオンライン購入では自宅配送のみでしたが、BOPISでは決済をオンラインで完了させた後、自分の都合に合わせて実店舗で受け取れます。これにより配送遅延のリスクが減り、オンラインストアのみ利用していた消費者を実店舗へ来店させることができます。結果として、サービス業を重視する日本市場において、顧客エンゲージメントの向上とブランド信頼の構築を実現できます。

BOPISのコア要素

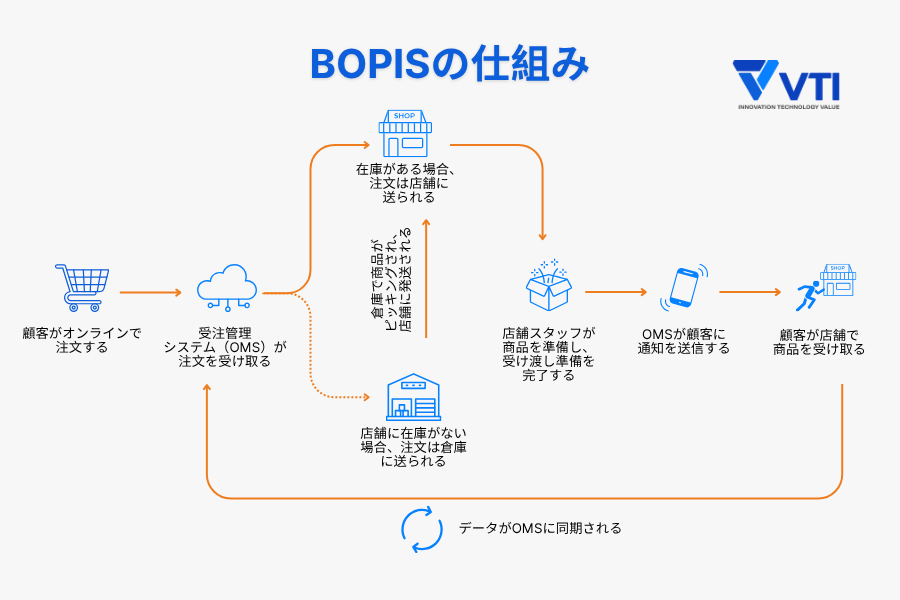

BOPISの導入には、単にECサイトに「店舗受取」オプションを追加するだけではなく、リアルタイムでシームレスな顧客体験を実現するため、複数のシステムを相互に連携させ、統合的に運用する必要があります。

効果的なBOPISエコシステムを構築するための3つのコア要素は以下の通りです。

注文・在庫管理

OMS(注文管理システム)により、各店舗の在庫状況の確認、決済処理、リアルタイム更新ができます。

倉庫と店舗間で在庫を継続的に同期することで、消費者には実際に購入可能な商品のみを表示できます。これは、在庫の正確性を重視する日本市場で特に重要です。

店舗運営

店舗運営システムが注文を受けた後、担当スタッフを決めます。そのスタッフが商品をピッキングし、受取準備を完了させます。

POSシステムと各種通知ツール(メール、SMS、LINE等)を統合することで、円滑な業務連携とリアルタイム更新が可能になります。

これにより、顧客への商品受け渡しを2分以内に、丁寧でスムーズに完了できます。

改善

受け取り頻度や時間帯、クロスセルなどのデータがCRMやアナリティクスシステムに送信されます。

これらのデータを活用することで、商品配分や人員配置の最適化、円滑なコミュニケーションを実現し、業務効率と顧客エンゲージメントの好循環を生み出します。

BOPISとその他オムニチャネルモデルの比較

BOPISは世界中で広く導入されていますが、他のオムニチャネル戦略と混同されることも多いため、明確に区別することが重要です。

| モデル | 仕組み | メリット | 運用の難易度 |

| BOPIS | オンラインで注文し店舗で受け取る。 | 購入から受取までのプロセスが早く、送料が無料で、商品の実物確認や直接返品・交換などのサービスが利用可能。 | 中(店舗別の在庫精度、システム連携、適切なスタッフ配置が必要) |

| クリック&コレクト | BOPISと同じ仕組みだが、通常、コンビニなど第三者が運営する場所で受け取る。 | 受取拠点が多様。 | 中~高(外部物流パートナーが必要) |

| カーブサイド・ピックアップ | 入店せずに店舗外で商品を受け取る。 | 非接触で受取が早い。 | 高スタッフのリアルタイム連携と受取場所での物流手配が必要。 |

| BORIS(ネットオーダー・店舗返品) | オンラインで購入した商品品を店舗で返品できる。 | 返品・返金が早くて簡単。 | 中(返品処理と在庫情報の整合性を保つ仕組みが必要) |

BOPISが重要になった理由

日本の小売業は、精度、信頼性、優れたサービス提供を特徴としています。しかしその一方、フルフィルメントコストの上昇、物流能力の逼迫、スピードと信頼性に対する消費者の期待の高まりといった構造的な課題に直面しています。こうした背景において、BOPISは日本の小売業界がもはや無視できないこれらの課題に対する戦略的な解決策となります。

ラストマイルのコストとリスク

日本では、ラストマイル配送が最もコストが高く予測が困難なフルフィルメント工程となっています。国土交通省(MLIT)によると、2025年4月の平均再配達率は8.4%であり、小売業界に人件費、燃料費、時間的な損失として年間数十億円規模の負担を課しています。この非効率はコスト面に加え、二酸化炭素(CO₂)排出を増やし、ドライバー不足を一層深刻化させています。

BOPISはラストワンマイル配送を配送業者から店舗に移管することで、物流負荷を軽減します。顧客が自分の都合に合わせて店舗で受け取るため、配送便数が削減され、物流システム全体が安定化します。さらに、店舗受取はネット通販の利用者が実店舗を訪れるようになり、店舗をコストセンターから顧客接点へ転換します。

日本の物流の「2024年問題」

2024年4月、働き方改革関連法により、ドライバーの時間外労働時間は年間960時間に制限され、休息時間も延長されます。

この改革は労働環境の改善につながる一方、配送能力を急速に低下させ、日本の「迅速かつ送料無料」を前提としたECモデルの脆さが明らかになりました。また、野村総合研究所により、構造改革が行われなければ、2030年までに輸送量が最大35%減少し得ると指摘されています。

小売企業にとって、これはラストマイル配送を安定的に提供することが困難になることを意味します。

BOPISは、この構造的な課題を解消するソリューションとして、以下を実現します。

・配送能力の不足分の完補

・顧客に近いフルフィルメントセンターによる配送時間短縮

・送料削減とCO₂排出量の削減

・顧客体験に対する直接管理の維持

業界リーダーによるBOPISの標準化

日本全国で、業界リーダーは既にBOPISを大規模に運用しています。ユニクロは全国で店舗受取を無料で提供し、ヨドバシカメラは当日受取や営業時間外受取など、顧客の都合に応じた柔軟なサービスを提供しています。

このことから、BOPISはもはや差別化要素ではなく標準になっています。店舗受取を導入しない小売企業は、同サービスを顧客体験の重要な要素とした競合他社に、顧客を奪われるリスクが高まります。

店舗受取から利益への転換

BOPISの注文により、購入意欲の高い顧客が来店します。受け取りに訪れた顧客は、追加購入や他の商品の検討、さらには上位商品へのアップグレードも行いやすくなります。これにより、コストセンターだった領域が収益を生み出すエンジンに変わります。

また、財務面でBOPISは以下のように店舗単位のパフォーマンスを向上させます。

・ラストマイル配送費の削減

・クロスセル・アップセル率の引き上げ

・在庫回転率とスタッフの業務効率の改善

データ連携されたシステムを活用することで、BOPISは従来の小売では難しかった運用効率の向上とさらなる成長の両立ができるようになります。

BOPISでのファーストパーティデータ取得

BOPISは運用面だけでなく、データ収集面でも大きなメリットをもたらしています。顧客が店舗で商品を受け取る際、行動パターン、希望受取時間帯、利用店舗、来店頻度、店内での追加購入など、ファーストパーティデータが収集されます。

OMS、POS、CRM、ERPとの統合により、継続的なフィードバックループが形成されます。これにより、地域別需要予測の精度向上、常連顧客へのパーソナライズド施策、オンライン・オフライン統合型ロイヤルティプログラム、人員・在庫配分の最適化が実現できます。

プライバシー規制やサードパーティデータの減少に直面する小売企業にとって、BOPISはコンプライアンスに準拠した高品質なデータ源となり、顧客理解と長期的なエンゲージメントの維持を可能にします。

関連記事:小売のBOPISにおける先端技術の活用

日本小売企業向けBOPIS導入ガイド

単にWebサイトへ「店舗受取」オプションを追加するだけでは、BOPISは成功しません。正確性・サービス品質・プロセス精度が信頼の基盤となる日本市場では、エンドツーエンドのシステム連携と厳格な運用規律を前提としたモデル設計が必要です。

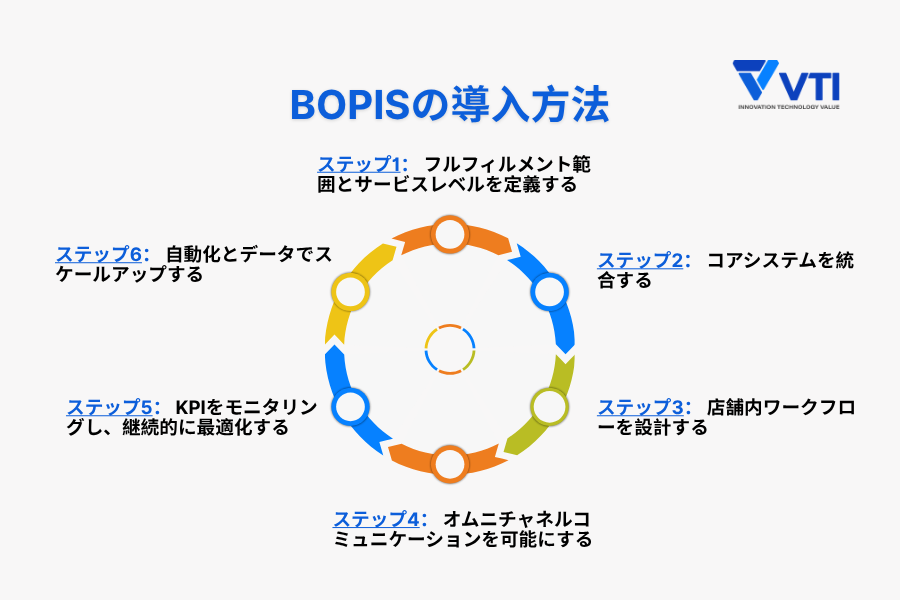

VTIグループの日本・アジア市場での支援実績に基づく、6ステップの導入ロードマップは以下の通りです。

ステップ1:フルフィルメント戦略と対象顧客を定義します。

BOPISを導入する品目、店舗種類、顧客セグメントを特定します。

初期段階で全SKU・全店舗を対象にする必要はありません。

・在庫回転率が安定で高く、壊れにくい商品を優先。

・都市部や通勤圏など、受取に便利な立地の店舗を選定。

・SLA(同日・翌日・週末受取など)を明確化。

ステップ2:基幹システムを統合します。

BOPISを導入するコツはリアルタイム統合です。最低でも以下4つのシステムの統合が必要です。

・ECプラットフォーム、注文管理システム(OMS):注文の受付、該当店舗への振り分け

・在庫管理システム(IMS):在庫の確認・引当

・POSシステム、店舗運営システム:受注確認、ピッキング指示、ステータス更新

・CRM、通知機能:顧客への受取準備完了通知、受取時のデータ記録

ステップ3:店舗単位の業務フローを構築します。

デジタル対応だけでは十分ではありません。店舗運営も体系化が必要です。

日本の標準的なBOPISワークフローは以下の通りです。

・店舗ダッシュボードで受注を確認します。

・専用保管ロケーションでのピッキングと出庫の準備(必要に応じて温度管理)を実施します。

・OMSへステータスを更新し、「受取準備完了」通知を自動で送信します。

・QRコード、または注文番号で来店客の確認を行います。

・POSシステムで受取確定を行い、在庫を自動で調整します。

成功のポイントは、明確な役割分担、標準作業手順、迅速な受け渡し(目標:1回2分以内)にあります。

ステップ4:オムニチャネルコミュニケーションを活用します。

通知のタイミングとトーンは、フルフィルメントと同じくらい重要です。

以下の通知を日本で一般的なコミュニケーションツール(LINE、メール、SMSなど)で送信する必要があります。

・注文受付確認

・受取準備完了

・期限前のリマインド

・受取後のお礼とフィードバック依頼

ステップ5:KPIを監視し継続的に改善します。

本番稼働後は、継続的な改善のために運用・顧客管理に関する主要指標を監視します。

| KPI | インサイト |

| 平均リードタイム(注文から準備完了までの時間) | 4時間以内(都市部) |

| 受取完了率 | 予約時間内は95%以上 |

| 受取時のクロスセル率 | 店舗平均比10%増加 |

| 在庫精度 | 99%以上 |

| 顧客満足度(CSAT) | 4.5/5.0以上 |

ステップ6:オートメーションとデータインテリジェンスでスケールします。

運用基盤が安定したら、BOPISをデータ活用型のエコシステムに発展させます。

・AI活用の注文割当で最寄り店舗を優先するロジックを自動化します。

・スマートロッカーやQRコード対応のピックアップキオスクを導入し、営業時間外でも受取可能にして利便性を高めます。

・機械学習の需要予測で事前に在庫を調整します。

・データをロイヤルティ管理システムに連携し、リピート顧客向けのパーソナライズ施策を自動で実行します。

ここまで来ると、BOPISは単なる「業務機能」の一つではなく、コスト効率とLTV(顧客生涯価値)の両方を高める「戦略的な成長基盤」へと進化します。

日本の先進小売は、どうBOPISを機能させているか

ユニクロ(UNIQLO)

ユニクロは、BOPISを単なる「後付け機能」とは考えませんでした。BOPISを戦略の軸に据え、商品がお客様に届くまでの仕組み(フルフィルメント)全体を再設計したのです。

「LifeWear Digital Strategy」のもと、EC、倉庫管理(WMS)、店舗のPOSシステムを完全に連携させるネットワークを構築。お客様は次の2つの受け取り方法を選べます。

・「倉庫からの店舗受取(配送)」:物流センターから指定の店舗へ商品を配送(2~4日)。

・「ORDER & PICK」:店舗の在庫から直接ピッキングし、約2時間で受け取り可能。

いずれも無料。 さらに、準備完了の通知後は商品を14日間取り置いてくれます。これは、多忙な日本の消費者のスケジュール感を踏まえた、意図的な「ゆとり」の設計です。

このシンプルな体験の裏には、非常に高度なエンジニアリングが存在します。

・受注ごとにOMS ↔ POS ↔ 決済 ↔ 通知がリアルタイム連携。

・数分でも在庫のズレ(差異)が起きれば、お客様との「受け取りの約束」が守れなくなります。これは、ミスのない完璧なサービスが求められる日本の小売文化では「あってはならないこと」です。

店舗での作業も、厳格な時間管理のもと標準手順に基づいて行われています。

・ダッシュボードで注文を確認。

・バックルームで商品をピッキングし、準備。(Order & Pickは10~20分程度)

・アプリやメールで「受取準備完了」通知を自動配信。

・レジでQRコードを読み取り、POSで受け取りを確定。

・在庫データを自動更新し、一連の流れが完了。

もちろん、運用上のKPI(重要業績評価指標)も厳しく管理されています。

・リードタイム:都市部4時間以内/地方24時間以内

・在庫精度:99%超

・未受取率:5%未満(12日目に自動リマインドで対策)

結果は目覚ましいものです。今やオンライン顧客の40%以上が店舗受取を選び、これにより配送コストは約20%削減されました。同時に、店舗来店数(ついで買い/クロスセルの機会)も8%増加しています。

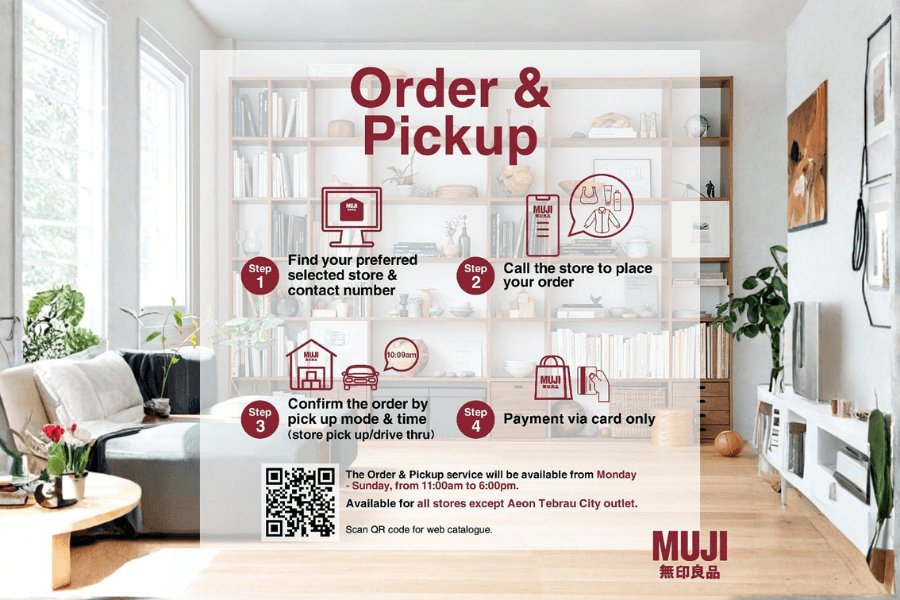

無印良品(MUJI)

ユニクロがスピードとスケールを極めるなら、無印良品は静謐さと一貫性で勝負。無印良品のBOPISは、「無印良品らしさ」とも言えるミニマルな思想(落ち着き・信頼性・正確さ)と完璧に調和しています。 注文品は静かに準備され、万全の状態になって初めて、お客様に丁寧な「ご用意が整いました」メールが届きます。10日間の取り置きは、忙しい都市生活者への文化的配慮です。

技術的にも、EC ↔ OMS ↔ POS ↔ 倉庫がリアルタイムで連携しています。店舗にあれば即座に在庫が確保され、なければ物流センターから指定店舗へ配送されます。ここでも重要なのは、ピッキングや準備が「完了」して初めて通知が送られる点です。これは約束の堅さを担保します。

店舗運用もブランドトーンに合わせて最適化されています。

・最小限のサイネージ、分かりやすいラベリング、そして丁寧な手渡し。

・短時間でスムーズにやり取りが完結するよう設計された、専用の受取カウンター。

・人とのやり取りを好むお客様のため、「店舗での支払い」も選択可能。

無印良品は、あえて速さを競うのではなく、「確実性」を優先しています。この姿勢こそが、日本では特に重要な安心感、すなわち「情緒的な信頼関係」を築くのです。

無印良品が重視するKPIも特徴的です。

・準備完了通知の正確性(注文から通知までの時間)

・10日以内の受取率

・受取カウンターの顧客満足度(CSAT)(5点満点中、4.8点以上を目標)

・小物やリフィル(詰め替え品)などの「ついで買い」率(+5~7%)

日本トップ企業からの学び

ユニクロと無印良品の事例は、日本でのBOPIS成功の鍵が「スピード」だけではなく、「同期(シンクロナイゼーション)」にあることを示しています。彼らを他社と隔てるのは、テクノロジーそのものではありません。そのテクノロジーを、いかに自社のブランド、業務プロセス、そして企業文化と「正確に」連携させているか、という点です。

システムの「調和」 = 信頼の源泉

OMS、POS、CRMのリアルタイム連携は必須条件。日本では、たった5分のデータの遅延でも、お客様との「約束破り」になりかねません。

ブランドDNAに合ったフルフィルメント仕組み

ユニクロは速さと効率、無印は落ち着いた信頼性。どちらも「そのブランドらしさ」が感じられ、お客様はその一貫性に安心します。

「現場の規律」が体験価値を作る

ピッキングの速さから受け渡し時の応対まで、日本でのBOPISのサービス品質は、即興ではなく標準作業手順(SOP)の精度によって決まります。

データが受け取りを戦略に変える

すべての受け取りデータ(どの店舗で、何時に、何と一緒に買われたか)は貴重なインサイトとなり、より賢い在庫配置や顧客アプローチにフィードバックされます。

あなたの会社にBOPISは「本当に」必要か?

BOPISは日本の大手小売でその価値を証明してきましたが、どんな企業にも効く「万能薬」ではありません。その成功は、あなたの会社の事業構造、商品ラインナップ、そして技術基盤が、このモデルにどれだけ合っているかにかかっています。投資を決める前に、一度立ち止まって、シンプルですが戦略的な問いを自問してみましょう。「BOPISは、本当に自社にフィットするだろうか?」と。

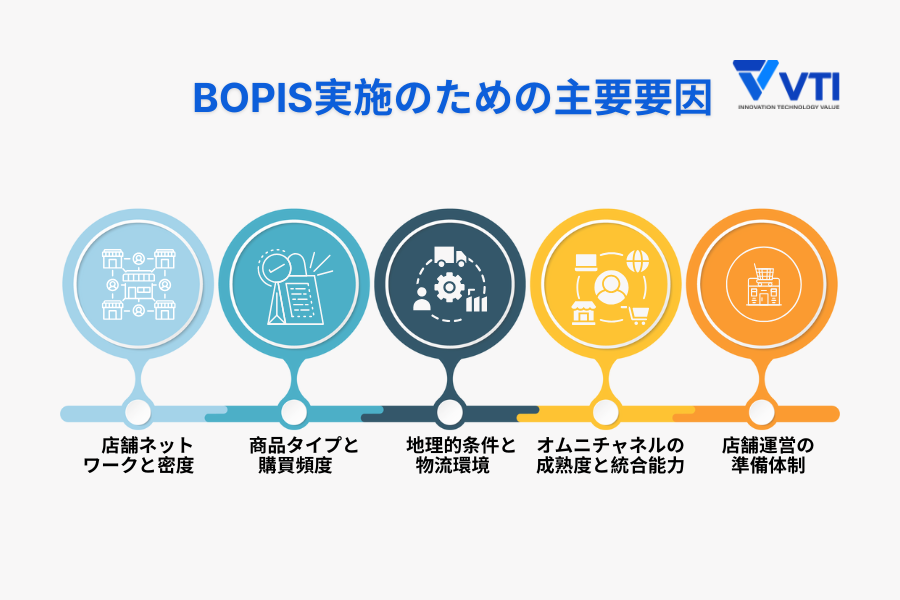

VTIグループでは、企業がBOPIS導入の準備ができているか(Readiness)、どれほどの効果(Impact)が見込めるか、以下の視点で評価するお手伝いをしています。

店舗網と密度

BOPISは、実店舗が「小さな物流拠点(マイクロフルフィルメントハブ)」として機能して初めて成り立ちます。もしあなたの店舗が都市部や通勤エリア(駅の近くなど)に集中しているなら、それは「近さ」と「アクセスの良さ」という戦略的な強みになります。

逆に、店舗数が十分でない場合、BOPIS導入の運用コストがメリットを上回ってしまうかもしれません。

その場合は、店舗在庫をEC用に発送する「Ship-from-Store」や、専用ロッカーでの受け取りモデルのほうが、低コストで似た効果を得られることもあります。

商品タイプと購入頻度

アパレル、日用品、家電、食品など、購入頻度が高く、商品の回転が速い(Fast-Moving)カテゴリーを扱う小売業が、最も大きな効果を得られます。購入頻度が高ければ、それだけ店舗受取を「ついで」に利用してもらうリズムが生まれやすいからです。

逆に、高級宝飾品やオーダーメイド家具など、購入頻度が低い商品や高級品は、「すぐに欲しい」というニーズが購入動機ではないため、BOPISのメリットは小さくなります。

地理的な条件と物流環境

宅配便のコストが高く、交通渋滞も多い日本の都市部において、BOPISはスピードと確実性を劇的に改善する一手となります。

一方で、店舗が郊外にしかなかったり、店舗網が手薄だったりすると、お客様にとって「受け取りに行く便利さ」を実感してもらうのは難しいでしょう。

つまり、BOPISが成り立つかどうかは、戦略以前に「地理」が決定づける側面があるのです。

オムニチャネルの成熟度(システム連携の基盤)

どこまでBOPISを拡大できるかは、あなたの会社の技術的な基盤(土台)にかかっています。

OMS、POS、CRM間のリアルタイムなデータ連携は、お客様との「約束」を守り、一貫した体験を提供するために不可欠です。

「1日1回」のようなバッチ更新や、システムが部門ごとにバラバラに存在する「サイロ化」の状態では、在庫の不一致が多発し、お客様の不満(フラストレーション)に直結します。もしシステム連携がまだ途上なら、まずは在庫や注文の一元管理を実現し、BOPISはその次のステップ(フェーズ2)として導入するのが賢明です。

店舗オペレーションの準備(現場の対応力)

BOPISは、店舗のリズムを根本から変えます。店舗スタッフは、目の前のお客様への接客品質を維持しつつ、裏ではオンライン注文のピッキング、準備、そしてお客様への受け渡し作業を、同時並行でこなさなくてはなりません。明確な手順や役割分担がなければ、すぐにスタッフのキャパシティがボトルネックになってしまいます。

明確な受取ゾーン、時間管理された作業フロー、丁寧な応対。こうした「おもてなしの振り付け」を店舗が身につけることで、ブランドが約束するシームレスな体験が提供できるのです。

まとめ

BOPISは、単なる小売業界の「流行り」ではありません。変化の激しい日本の市場で競争力を維持するための「戦略的な必需品」になりつつあります。「ネットオーダー・店舗受取」サービスを導入することで、企業は配送コストを削減し、顧客満足度を高め、そして実店舗を「データに基づいた物流拠点」へと変革させることができます。

しかし、BOPISの成功は、お客様の目に見える機能だけで決まるのではありません。リアルタイムのシステム連携、明確なコミュニケーションフロー、そして訓練された店舗チーム。そのすべてが「調和」して動いて初めて、どのチャネルでも一貫した、期待を裏切らないサービス品質が実現します。

さらに先を目指す小売企業にとって、BOPISは、EC、店舗、顧客データを一つのエコシステムに繋ぐ、より大きな「オムニチャネル変革」の重要な一部です。VTIは、「オムニチャネル・リテール・ソリューション」を通じて、日本の小売企業がBOPISのような先進的な仕組みを「正確」かつ「確実」に設計・導入・拡大していくお手伝いをしています。

自社のビジネスでBOPISがどう機能するか、一度検討してみませんか?