自動車はエンジンやハードウェアだけが重要だった時代が過去のものとなり、ソフトウェアが革新の中心となっています。この革新の中で、特に注目を集めているのはソフトウェア定義車両(SDV)です。SDVは、従来のハードウェア中心ではなく、ソフトウェアが中核機能を制御する車両のことです。

実際に、世界中でこうした変化は10年以上前から始まりました。Teslaが2012年に開始したOTAアップデートを契機に、米国、欧州、中国の自動車メーカーがSDVを新たな業界標準として採用しました。

一方、日本では2023年頃になって、経済産業省(METI)がSDVを「モビリティDX」戦略の重要な要素として位置づけ、ようやくソフトウェア中心の車両開発への国家レベルでの取り組みが本格化しました。この時間差により、SDVは日本において新しい分野でありながら、同時に緊急性の高い課題となっています。

本記事では、SDVとその基盤技術、利点と課題、そして世界的な動向における日本の立ち位置について詳しく見ていきます。

SDVとは

定義

ソフトウェア定義車両(SDV)とは、ソフトウェアによってその中核機能を定義する自動車です。従来の自動車は特定の機能に応じて多数の電子制御ユニット(ECU)を配線で接続して制御するのに対し、SDVはセントラルコンピューティングと車載OSで、エンジンやブレーキ、インフォテインメント、運転支援システムを一元管理します。

これまでのECUが搭載されている車両が限界に達したため、SDVへの移行が必要になりました。2010年代半ばには、高級車の一部が100以上のECUを搭載しており、配線の複雑化、開発コストの高騰、イノベーションサイクルの停滞といった課題が生じていました。

SDVにより、従来の複雑さは柔軟性へと変わります。ハードウェアとソフトウェアを切り離すことで、OTA(Over-the-Air)アップデートによる継続的な車両アップグレードが可能になります。スマートフォンのように、購入後も継続的に新機能の追加や安全性の向上、性能のアップグレードが実現できます。McKinseyによると、2030年までに世界で販売される新車の95%以上がOTAアップデート機能を搭載し、業界標準になると予測されています。

SDVはコネクテッドカーや自動運転車とどう違うのか?

SDVは、コネクテッドカーや自動運転車と混同されがちですが、目的や役割は異なります。

たとえば、自動運転車はすべてSDVです。自動運転はソフトウェアに依存しているためです。ただし、すべてのSDVが自動運転というわけではなく、SDVでも人が運転するケースはあります。

コネクテッドカーとSDVは重なる部分もありますが、SDVはさらに進化しています。SDVは単なる接続性にとどまらず、車両のアーキテクチャそのものを再定義します。

以下でその違いを詳しく見ていきます。

| 車両タイプ | 定義・特徴 | 主な価値 |

| コネクテッドカー | インターネットやV2X通信を活用、外部システムとデータを連携 | 安全性の向上、交通効率の改善、サービスとの統合 |

| SDV | 主要な機能がソフトウェアで定義され、OTAアップデートにより継続的にアップグレード | 車両を進化し続けるプラットフォームへ変更 |

| 自動運転車 | センサーやAIを導入、人間の操作なしで自律的に走行 | モビリティの自動化、安全性と利便性の向上 |

SDVはどう機能するのか?

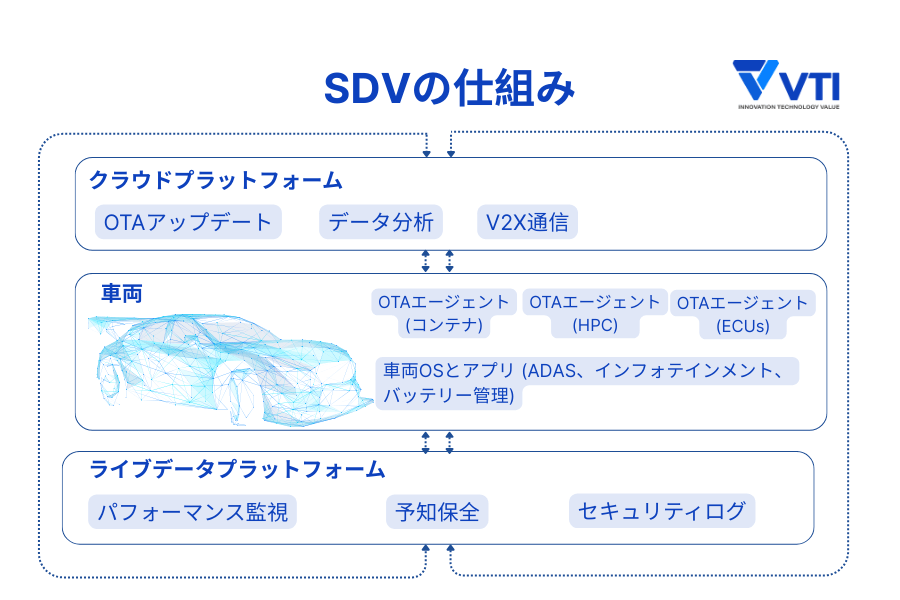

SDV(ソフトウェア定義車両)は、従来のように機能ごとにECUを分けるのではなく、ソフトウェア主導の集中型アーキテクチャを採用しています。従来の車では、各機能ごとに専用のハードウェアが必要でしたが、SDVでは、複数の機能を少数の高性能コンピュータに集約し、車内に配置されたゾーンコントローラがそれを補完する構成になっています。

このアーキテクチャによって、大量のデータをリアルタイムで処理できるようになります。車全体を制御する「中枢(ブレイン)」が、各機能を効率的に連携させ、配線の複雑さを減らしながら、システム全体の統合もスムーズになります。

その上で動くのが、スマートフォンのiOSやAndroidのような車載専用のOSです。ハードとソフトが切り離されているため、機能のアップデート、安全性の強化、新サービスの追加なども段階的に行えるようになります。

そして、こうした柔軟性を支えているのがOTAアップデートです。コストのかかるリコールやディーラーへの来店は不要になり、バグ修正や安全パッチはもちろん、新しい運転支援機能まで、走行中の車両へリモートで直接届けることが可能になります。

SDVを構成する技術的な基盤

SDVを実現するうえで重要なのは、車両アーキテクチャを再設計することだけではありません。セントラルコンピューティングや車載OSに加えて、スケーラブルで接続性があり、価値を生み出せるSDVを成立させるには、それを支えるさまざまな技術とエコシステムの標準化が欠かせません。

5GやV2Xの接続性

低遅延の5GやV2X(Vehicle-to-Everything)ネットワークにより、SDVはインフラ、他の車両、クラウドサービスとリアルタイムで接続されます。この接続性が、OTAアップデート、スマート交通システム、協調運転を支える基盤となります。

クラウドプラットフォームとデータインフラ

SDVが生成する膨大なデータには、安全で拡張性のあるクラウドプラットフォームが求められます。これらのシステムにより、予知保全、フリート全体のソフトウェア管理、スマートシティエコシステムとの統合が可能になります。

サービス指向アーキテクチャ(SOA)

SOAは、自動車ソフトウェアをモジュール化し、柔軟にします。クラウドネイティブアプリケーションと同様に、各機能を個別に開発・導入・更新できるため、イノベーションの加速や統合に伴うリスクの低減が実現できます。

アプリストアとオンデマンド機能

ドライバーが新機能をダウンロードしたり、サブスクリプションで利用したりできる車載アプリのエコシステムは、長期的なビジョンの一つです。これにより、OEMは継続的な収益を得られ、ユーザーにはパーソナライズされた体験が提供されます。IBMは、自動車業界におけるデジタル収益の割合が現在の15%から、2035年には50%以上に拡大すると予測しています。

AIとサイバーセキュリティ

AIは、パーソナライズや予知保全、自律走行などを支える重要な要素です。同時に、サイバーセキュリティも欠かせません。セキュアブート、暗号化通信、侵入検知といった対策によって、SDVは常時接続された状態でも安全性が確実に守られます。

SDVのメリット

ドライバーと乗客にとって

・パーソナライズされた体験:ソフトウェアによって、ダッシュボードのレイアウトや走行モード、インフォテインメントの設定など、車両が個人の好みに合わせてカスタマイズできるようになります。プロファイルは複数の車両間で引き継ぐこともでき、カーシェアのような新しいモビリティモデルにも対応します。

・継続的な機能アップデート:OTAアップデートにより、購入後もドライバーアシスト機能の追加、ナビゲーションの改善、エンタメ機能の強化などが可能になります。

・より高い利便性:音声アシスタントやスマートな接続機能、オンデマンドサービスなどにより、日常のデジタル体験が車内にも広がります。

安全性とセキュリティの向上

・リアルタイムモニタリング:センサーからのデータを継続的に取得することで、故障の予兆を診断し、故障を事前に検知し、回避につなげます。

・迅速なセーフティアップデート:OTAアップデートにより、物理的なリコールを行うことなく、脆弱性への対応やADAS性能の改善がスピーディに実行できます。

・強化されたサイバーセキュリティ:SDVは、設計段階からセキュリティを組み込み、暗号化通信やセキュアブート、侵入検知といった機能を備えています。常時接続が当たり前となる時代には欠かせない要素です。

・交通事故の削減:SDVによって実現されるADASや自動運転機能が広く普及すれば、2030年までに交通事故を最大30%削減できる可能性があるとする調査結果もあります。

パフォーマンスとメンテナンスの向上

・予知保全:車両が自らのシステムを監視し、摩耗や異常を早期に検知することで、故障リスクを低減できます。

・効率の最適化:ソフトウェアによって、EVのバッテリー消費やハイブリッド車のエンジン性能を動的に最適化し、燃費の向上や航続距離の延長につながります。

・車両寿命の延長:SDVは、ハードウェアとソフトウェアを切り離すことで、物理的な部品交換の必要性を減らし、車両をより長く使えるようにし、ライフサイクルコストの削減にも貢献します。

自動車メーカーと業界全体にとって

・コスト削減:集中型アーキテクチャにより、100以上のECUを少数の高性能ユニットに置き換えることで、ハードウェアの構成がシンプルになります。これは、配線や重量、製造コストの削減につながります。

・新たな収益モデル:ソフトウェアベースの機能により、継続的な収益が見込めるようになります。IBMによると、自動車業界におけるデジタル・ソフトウェア関連の収益は、現在の全体の15%から2035年には50%以上に成長すると予測されています。

・開発スピードの加速: SOAにより、車両の全面刷新を待たずに新機能を展開でき、テック業界のスピード感に追いつけるようになります。

・エコシステムでの連携強化:SDVの実現には、自動車メーカー、ティア1サプライヤー、クラウド事業者、ソフトウェア開発者の連携が不可欠であり、オープンイノベーションの促進にもつながります。

SDVの課題

SDVのメリットは明らかですが、その移行には大きな課題もあります。課題は技術面だけでなく、組織、財務、文化といった領域にも及び、自動車業界のあり方そのものに影響を与えます。

技術的な複雑さ

最新のSDVでは3億行を超えるコードが使われることもあり、現在の高級車(約1億行)と比べて大幅に増えています。複数のサプライヤーやプラットフォームにまたがるソフトウェアを連携させることで、統合リスクが生じます。小さなバグであっても、安全に関わる重大な影響を及ぼす可能性があります。

サイバーセキュリティのリスク

SDVは常にネットワークや外部システムとつながっている、いわば「走るコンピュータ」です。接続性が高まることで、サイバー攻撃にさらされるリスクも増しています。

・脆弱性があれば、ブレーキやステアリングへの干渉も起こり得ます。

・ドライバーや同乗者の情報を大量に収集するため、データプライバシーへの懸念も拡大しています。

Deloitteの調査では、自動車業界の経営層の86%がサイバーセキュリティをブランド信頼の差別化要因と見なしています。これは、顧客が製品を選ぶ際にサイバーセキュリティがいかに重要かを示しています。

高コストと人材不足

SDVプラットフォームの構築には、ソフトウェア、クラウドインフラストラクチャ、AI技術に数十億ドルの初期投資が必要です。その上、自動車メーカーは深刻な人材確保の問題に直面しています。それは、数千人のソフトウェアエンジニア、データサイエンティスト、サイバーセキュリティ専門家が必要ですが、これらの人材は主にIT業界に集中しているのが現状です。

KPMGは、ソフトウェアに関する費用が車両の研究開発予算の30〜40%を占めており、この割合はさらに増加すると予測しています。

エコシステムへの依存

SDVを実現するためには、OEMがティア1サプライヤー、クラウドプロバイダー、ソフトウェア開発者と協力する必要があります。これにより、自動車業界では従来のトップダウン方式からオープンイノベーションと共同開発を重視する方式に転換することが求められます。多くのOEMにとって、こうした組織文化の変革は技術革新と同様に困難な挑戦です。

関連記事:日本の大手自動車メーカー向けのSAP S/4HANAクラウド移行

グローバルのSDV市場動向

世界の自動車業界はSDVへの進化を続けています。SDV市場は2022年の470億米ドルから2032年に2500億米ドル以上に成長すると予測されています。また、IBMによると、2030年までに車両に関する革新の9割がソフトウェア主導で行われると見込まれています。

大手の自動車メーカーはSDVへ積極的に投資しています。VolkswagenやMercedes-Benzは、車両ソフトウェアの完全な制御を実現するため、社内オペレーティングシステムを開発しています。また、BYDやNIOといった中国のOEMは、EVプラットフォームにSDVを統合し、OTAアップデートを活用して顧客獲得を加速させています。StellantisやHyundaiは、数十億ドル規模のSDVプログラムを発表し、ソフトウェアを長期的な収益の原動力として位置付けています。

SDVはもはや実験的な技術ではなく業界標準となり、自動車メーカーの設計・販売・収益化の手法を根本的に変革していることです。

日本でのSDV開発の現状

日本のSDV開発が遅れた要因

日本は長年にわたってハードウェア主導のエンジニアリングで強みを持っているため、米国・欧州・中国と比較すると、SDV開発への取り組みが大幅に遅れています。

トヨタ、ホンダ、日産などの日本の自動車メーカーは、精密な機械技術とハイブリッド技術で高い評価を得て、10年以上国内市場をリードしてきました。2010年代に、ハイブリッド車が日本の新車販売の70〜90%を占めており、完全なソフトウェア定義型アーキテクチャを導入する必要性が低いと考えられていました。また、ティア1やティア2サプライヤーの複雑なネットワークがハードウェア中心に最適化されていたため、ソフトウェアファーストへの移行は遅く、困難なものとなりました。

日本のSDV転換加速に向けた取り組み

日本はMETIが策定した「モビリティDX」戦略(2023年~2030年)に基づき、ギャップを埋めるためにSDV開発を加速しています。S&P Globalによると、日本の自動車メーカーは2030年までに1,200万台のSDVを生産することを計画しており、同年世界中で生産が見込まれるSDVの4,100万台の約30%に相当します。それを踏まえて、関連産業も拡大しています。矢野経済研究所によれば、日本の自動車ソフトウェア市場は2021年の5,824億円から2023年には6,286億円に成長し、自動車ITソフトウェアがますます大きなシェアを占めています。さらに、アップデートやコンプライアンス検証に重要なOTA試験の市場は、2023年に5,890万米ドルから2035年には2.463億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率は13.6%となります。

日本はSDV開発への着手が世界の競合他社より遅れたかもしれませんが、品質、安全性、そして信頼できるサプライヤーネットワークといった強みにより、リーダーシップを取り戻すことができます。グローバルなティア1サプライヤーやリーディングIT企業との戦略的パートナーシップを構築すれば、日本は単なるフォロワーにとどまらず、安全で高品質なSDVの信頼性の高いイノベーターとして台頭する可能性があります。

まとめ

SDVはもはや遠い将来のビジョンではなく、自動車産業の基盤となりつつあります。日本にとって、着手の遅れのためSDVへの移行が急務になりますが、安全性と高品質、そして信頼性の高いSDVでリードするチャンスにもなります。

日本のSDV移行加速において、成功の鍵はハードウェアの強みとソフトウェアの革新を融合するパートナーシップにあります。VTIは車載OS、OTAプラットフォーム、クラウド統合の専門知識を活かし、品質、安全性、長期的な信頼性を中心に、貴社と協力してSDV移行に取り組んでおります。

SDV開発をご検討中、または信頼できるソフトウェア開発パートナーをお探しであれば、ぜひお気軽にご相談ください。