ITコストが予測できず、最も安定性が求められる際に急騰してしまうような悩みはありませんか。これは誰か一人の課題ではないでしょう。多くの経営者が複雑なITマネージドサービスの料金体系を理解しないため、隠れコストに驚かされたり、ニーズに合わないプランに縛られたりしています。

弊社はマネージドサービスプロバイダー(MSP)としての経験をもとに、本記事で4つの主要な料金体系を分かりやすく解説します。さらに、MSPがどのようにコストを算出しているのかを明らかにし、組織に最適なアプローチを選ぶための方法をご提案します。

本記事により、工数算出や見落としがちな隠れコストなど、ベンダーが必ずしも明示しない重要事項をご理解いただければ幸いです。

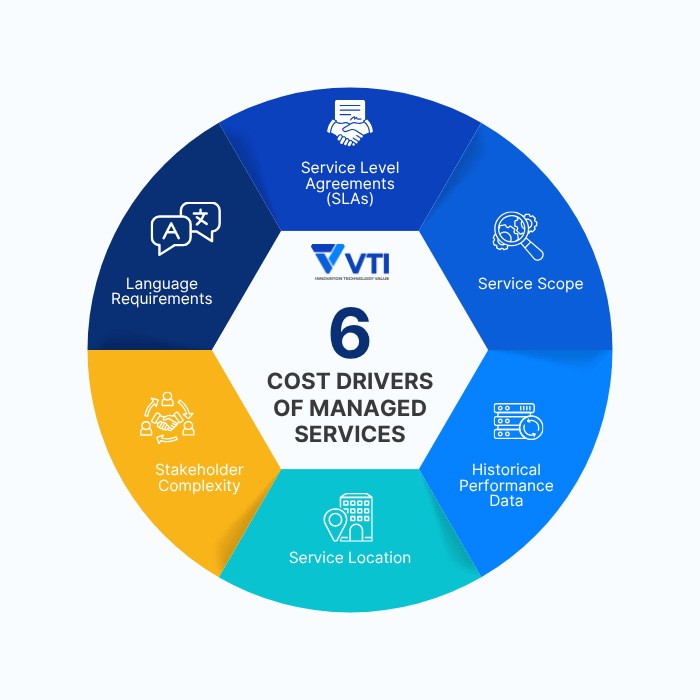

ITマネージドサービスの料金に影響する6つの要因

マネージドサービスの料金は、月額料金だけではなく、サービスの難易度、インフラの規模、特定の業務要件などによって大きく異なります。

これらの要因を正しく理解することで、経営層はマネージドサービスへの予算を正確に見積もり、予期せぬ出費を防ぐことができます。

1. サービスレベル合意(SLA)

サービスレベル合意(SLA)は、マネージドサービスの品質と応答性を定義し、月額料金に大きな影響を与えます。SLAが厳しいほど、追加の人員配置、冗長構成、監視機能が必要となるため、料金が高くなります。

SLAの主な要素には、応答・解決時間の確保、稼働率や可用性の保証、パフォーマンスに基づくペナルティやボーナス制度、24時間365日のサポート体制、KPIとレポート指標の明確な定義などが含まれます。

例:

- 営業時間内(9:00~17:00)のサポートは、24時間体制のサポートよりも大幅にコストが低くなります。

- 営業時間内の対応から24時間体制のオンコール対応に変更すると、地域やスキルレベルにより、総コストが30〜50%増加する場合があります。

- サイバーセキュリティ監視、バックアップ管理、コンプライアンス報告などの追加サービスは、基本料金に加えて20〜50%の追加費用が発生します。

2. サービス提供範囲

マネージドサービスの料金体系は、提供範囲を基盤として決まります。対象となるアプリケーションの数、管理の複雑さ、IT環境の規模が月額料金に直接的に影響します。基本では、単純な人事システムの管理と、複数地域にまたがるERPシステムの管理では必要な工数が大きく異なります。

アプリケーションの追加やカスタム連携を行うたびに、モニタリングやレポートの作業量が増加し、それに伴い工数とリスクも上昇します。ベンダーは通常、管理対象アプリケーションの数や複雑さ、規模(ユーザー数、モジュール数、連携機能、データ量など)、および技術アーキテクチャの要件を考慮して見積もりを行います。

10〜20の基幹アプリケーション(ERP、CRM、MES、WMSなど)を運用する企業は、複層的なサポートモデルや専任エンジニア体制が必要であるため、高額になる傾向があります。また、レガシーシステムや独自ソフトウェアなど、専門的な知識が求められる環境を扱う場合は、対応可能な人材の不足により、コストがさらに高くなります。

3. 過去のパフォーマンスデータ

マネージドサービスプロバイダー(MSP)は、過去のITパフォーマンスデータを基に、顧客の将来の作業量とコストを見積もります。重要度(P1(重大)~P3(中))に基づき、チケット数、営業時間内外での発生件数(夜間・週末を含む)、および平均解決時間などを分析します。

過去12〜24月ヶ月間に対応した変更依頼(標準、通常、緊急)も、将来の需要予測に役立ちます。また、過去2年間に発生した稼働停止の頻度や深刻度、発生時間帯(営業時間内外を含む)、および根本原因などもリスク評価に影響を与えます。

夜間・休日のインシデントや変更依頼が頻繁で、緊急対応が多い場合、より多くのリソースと運用リスクを伴うため、月額料金が上昇します。

過去のインシデント件数が多い、または稼働停止パターンが複雑な組織では、マネージドサービス費用が通常より15〜25%高くなる傾向があります。

4. サービス提供拠点

地域によって人件費が大きく異なるため、サービス提供拠点も、料金体系を大きく左右する要素の一つです。たとえば、シンガポールやオーストラリアでは生活費が高く、高度なIT人材の需要も大きいため、コストは一般的に高くなります。それに対して、ベトナムなどの新興市場では、より競争力のある価格でサービスを提供できます。

さらに、為替変動や現地市場での競争状況も、料金に影響を与えます。プロバイダーの密度が高い国ほど価格競争が激しい傾向にあります。

そのため、コスト、対応スピード、連携度を適切にバランスさせるため、以下のようなサービス提供体制を検討する必要があります。

- オフショア(リモートワーク):コストが最も低く、監視業務や定型業務に適した選択肢です。ただし、通信遅延やタイムゾーンの違いにより、リアルタイムでの連携や緊急時の対応に制約が生じる可能性があります。

- オンサイト:コストがより高いですが、即時対応ができるようになり、社内チームとの連携もより深まります。データ管理や法規制への厳格な対応が必要な業界でよく採用されており、オンサイトならではの確実性と迅速性を提供します。

- ハイブリッド:定型業務はオフショアチームがリモートで対応し、重要案件や戦略的業務はオンサイトチームが対応するオフショアとオンサイトを組み合わせるモデルです。これにより、コスト効率と柔軟性を保ちながら、現場での確実なサポート体制を実現できます。

例:シンガポールの企業が、ベトナムのオフショアサービスのモニタリングサポートを利用し、主要なシステム導入時にはオンサイトサポートを組み合わせることで、コスト削減と運用の安定性を同時に実現します。

5. ステークホルダーの複雑性

ITサービス関わる運用管理当事者が多いほど、調整が複雑になり、プロバイダー側の管理負担も大きくなります。

MSPは、社内部門との運用レベル合意(OLA)、および外部ベンダーや下請け業者との連携体制を踏まえ、総合的なコスト計算を行う必要があります。

関係者が増えるほど、報告・ガバナンス・エスカレーションの階層も増加し、管理間接費が10〜15%上昇する傾向があります。

複数ベンダー体制で統括管理する場合、標準的な単一ベンダー体制に比べて料金が20〜30%高くなります。役割分担の明確化とコミュニケーションチャネルの整備により、重複作業を防止し、責任を明確にできます。

6. 各地域における言語要件

多国籍環境での運用では、多言語対応が重要なコスト要因となっています。

エンジニアには、JLPT(日本語能力試験)、TOPIK(韓国語能力試験)、ビジネス英語資格などの言語能力証明が求められることがあります。そのため、プロバイダーは要求される言語能力を持つ人材の確保が必要です。

対応言語数や必要な習熟度(初級~上級)は、直接的に人件費に影響します。

技術スキルと日英両言語の高度な能力を持つ人材は非常に限られているため、バイリンガル対応のコストは10〜25%上昇します。また、顧客対応やコンプライアンス業務で多言語サポートが求められる場合、運用はさらに複雑になります。

マネージドサービスの費用見積

無料のMSPコスト見積テンプレートをダウンロード

マネージドサービスの費用を計算するためのシンプルで強力なテンプレートです。設計市場、サービス範囲、デバイス数、サポートレベルを入力するだけで、チケット単価と国別のベンチマークを即座に算出できます。

無料テンプレートダウンロード

ベンダーは、サービス料金とリソース配分を算出する高度な計算モデルに基づき、料金体系を設定します。

算出方法を理解することで、経営層は提示された見積もりの妥当性を評価し、実際の運用負荷に見合った適正価格かどうかを判断できます。

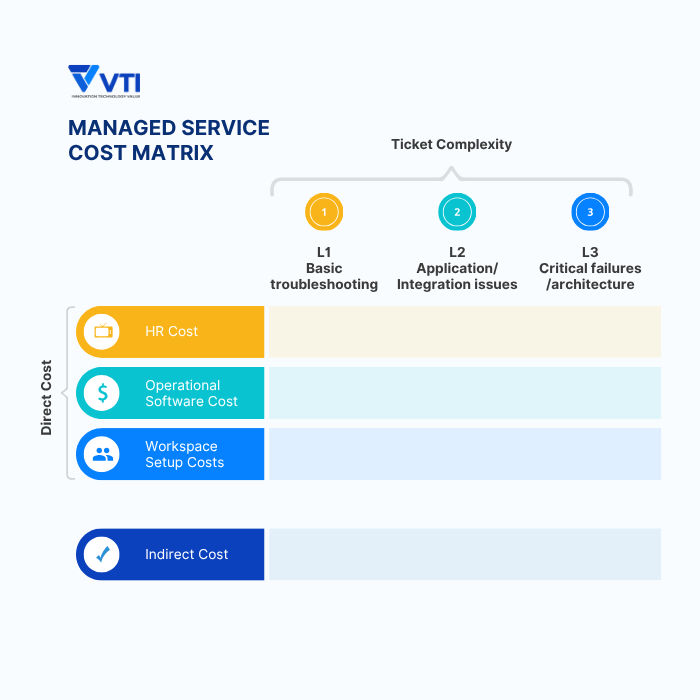

マネージドサービスにおける直接費

マネージドサービスの料金は、主にサービス提供に直接結びつくコストから構成されます。これらのコストが見積もりの基本要素です。

- 人件費

人件費はマネージドサービスにおいて最大の費用項目です。ベンダーは、「時給 × シフト勤務時間」でシフトあたりの人件費を算出します。

例えば、時給が25ドルで1シフトが8時間の場合、1シフトあたりの人件費は200ドルになります。その後、プロバイダーはその金額を想定されるチケット件数に割り当てます。例えば、1シフトで40件のチケットを処理する場合、1チケットあたりの人件費は5ドルです。

サービス要件によって必要なシフト数が変わり、それが月額料金に直接影響します。例えば、24時間365日対応では1日3シフトですが、営業時間内では1〜2シフトのみです。

- ワークスペース設定費用

オンサイトやハイブリッドの専任体制、またはオフショア開発センター(ODC)が必要なプロジェクトでは、座席や設備などのインフラ初期設定コストが含まれることがあります。

ベンダーは、インフラの総投資額を契約期間内の総シフト数で割り、シフトあたりの技術・施設コストを算出します。

例えば、セットアップ費用が20,000ドルで、シフト数が90の場合、1シフトあたり222.22ドルで、1シフトで40チケットを処理する場合、チケットあたりのインフラコストは5.56ドルとなります。

これらの費用は、一回限りの初期費用(5,000〜50,000ドル)として請求されますが、ベンダーによっては契約期間全体に分割して計上することもあります。

- ソフトウェア費用

システムに応じて、コミュニケーションツール(Skype、Microsoft Teamsなど)、チケッティングシステム(ServiceNow、Jiraなど)、およびモニタリングプラットフォームの使用料金が発生します。これらは継続的な運用コストです。

ベンダーによって、これらの費用を基本料金に含める場合と、別途課金する場合があります。特定のアプリケーションには専用ツールが必要になり、別途課金のケースが多く見られます。

標準的なツールは費用が通常、基本の人件費の5〜10%で、高度なモニタリングソリューションを使用する場合は15〜25%が追加されます。

間接費:管理に関する隠れコスト

ベンダーは、サービス料金に加え、品質およびコンプライアンスを維持するための間接費も負担する必要があります。

間接費は直接費の20〜35%相当が発生しますが、多くの場合、料金内訳では明示されません。

例えば、品質保証、ITインフラ管理、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)、コンプライアンス維持などのバックオフィス機能は、すべてベンダーの価格設定に影響を与えます。

ISO 27001やSOC 2などのセキュリティ認証の維持、定期的な監査の実施、法規制遵守の確保には、専任チームが必要です。これらのチームは直接的なサービス提供には関与しませんが、品質確保とリスク管理において重要な役割を果たします。

例えば、標準的なサービス品質を確保するため、ベンダーの品質保証チームが対応済みチケットの10%をレビューします。この場合、1チケットあたり約1〜2ドルの追加コストが発生します。

また、銀行・金融・保険(BFSI)や医療などの規制業界向けのコンプライアンス管理では、特別な文書管理、監査証跡、認定人材の確保が必要となるため、基本コストに対して15〜25%の追加費用が発生します。

チケットの複雑性:L1・L2・L3フレームワーク

前述のコスト計算はあくまで一側面にすぎません。もう一つの重要な要素が、L1・L2・L3のレベルフレームワークによる分類です。

インシデントによって必要な工数や専門知識は異なるため、ベンダーはこうした階層化モデルを採用しており、これが料金体系に大きく影響します。これには以下が含まれます。

- レベル1(L1):一次サポート ⋯ 主に基本的な問題対応、パスワードリセット、ユーザーアクセス問題、標準設定に関する問い合わせを扱います。L1チケットの解決には、ジュニアエンジニアやサポート担当者が対応し、30〜60分程度を要します。コスト試算では、基準係数1.0を適用します。

- レベル2(L2):テクニカルサポート ⋯ アプリケーションエラー、システム統合の問題、パフォーマンス低下、非標準設定など、難易度が中程度の問題を扱います。L2チケットは、より高度な技術知識が必要です。シニアエンジニアが2〜4時間で解決し、コスト試算では係数2.5を適用します(L1の2.5倍の工数に相当)。

- レベル3(L3):専門対応 ⋯ アーキテクチャの問題、重大なシステム障害、セキュリティ侵害、ベンダー連携が必要なトラブルなど、難易度が高い問題を扱います。L3チケットは、高度な専門知識と詳細な調査を要し、複数のチーム間での調整が必要となることも多くあります。平均解決時間は8〜16時間以上です。コスト試算では係数4.0を適用します(L1の4倍の工数に相当)。

(※ここで示した係数はあくまで参考です。ベンダーによって数値は異なる場合があります)

この階層化が重要な理由は、ベンダーが見積もり時に各レベルのチケット比率を基に加重工数を算出するためです。例えば、過去データにおいてL1が60%、L2が30%、L3が10%という構成の場合、月間100チケットの総工数は次のように計算されます。(60 × 1.0) + (30 × 2.5) + (10 × 4.0) = 175(L1チケット)つまり、実際には100件ではなく、L1換算で175件分のチケットに対して料金を支払うことになります。

L2とL3の割合が高いほど、経験豊富な人材と長い解決時間を要するため、料金も高くなります。インシデントの複雑性がリソース配分と料金体系に直結するため、ベンダーは顧客の過去データを詳しく分析します。

無料のMSPコスト見積テンプレートをダウンロード

マネージドサービスの費用を計算するためのシンプルで強力なテンプレートです。設計市場、サービス範囲、デバイス数、サポートレベルを入力するだけで、チケット単価と国別のベンチマークを即座に算出できます。

無料テンプレートダウンロード

マネージドサービスの4つの料金体系:貴社に最適なのは?

ITマネージドサービスの料金体系が様々ありますが、大手ベンダーが提供している代表的な4つのモデルは次の通りです。

- タイム&マテリアルモデル(Time & Materials)

- サーバー単位モデル(Per-Server)

- アプリケーション単位モデル(Per-Application)

- リクエストベースモデル(Request-Based)

各モデルには、インフラ要件、予算の予測可能性、運用の複雑さに応じたメリットがあります。

タイム&マテリアルモデル

このモデルでは、MSPが作業時間に応じて時間単価で請求されます。東南アジア地域では1時間あたり50〜150ドル、オーストラリア、シンガポール、日本などの市場では1時間あたり100〜250ドルが一般的です。料金は作業の複雑さや必要とされるスキルレベルによって異なります。

このモデルは、実際に提供したサービスに対してのみ請求される仕組みで、柔軟性と透明性が最も高い料金体系です。ITニーズの変動が大きい組織や、短期プロジェクト、デジタルトランスフォーメーション案件に最適です。また、長期契約前にMSPとの相性を確認する際にもこのモデルを採用できます。

ただし、コストが変動しやすいため、IT作業量の急増に伴い請求額も増加します。長期的に見ると、タイム&マテリアルモデルでは実際の作業量に基づき年間20〜30%のコスト変動が発生することが多く、3〜5年での予算予測が困難になる傾向があります。

対象企業:ITニーズの変動が大きく、またはプロジェクトベースで運用し、固定予算よりも柔軟性を優先する企業。

サーバー単位課金(Per-Server Pricing)

このモデルでは、管理対象サーバー1台ごとに固定の月額料金を支払います(通常1台あたり50〜200ドル)。シンプルな仕組みのため予算が管理しやすくなり、インフラの拡張にも柔軟に対応できます。

ITリーダーにとって、サーバー台数とコストが直接連動しているため、部門・コストセンター単位での費用配分が簡単に行える点が魅力です。サーバー単位モデルは3〜5年での月額料金を予測できるため、予算の安定性に優れています。

オンプレミスのデータセンターやプライベートクラウド環境のように、サーバー台数が頻繁に変動しない企業に適している一方、クラウドベースやスケーリングが速い環境では課題が発生しやすいです。

例えば、サーバーが3年以内に30台から100台に増えると、月額料金は9,000ドルから30,000ドル以上へ、約3倍に増加する可能性があります。

そのため、サーバー台数が50台、100台、200台といった節目に達した際のボリュームディスカウントを、事前に交渉しておくことが重要です。

また、このような場合、サーバー単位モデルとクラウドの従量課金を組み合わせたハイブリッドモデルを採用する企業も多く見られます。

対象企業:オーストラリアやシンガポールなどで、安定した標準化インフラを持つ従来型の企業やデータセンター中心の組織。

アプリケーション単位課金(Per-Application Pricing)

このモデルでは、MSPが管理するビジネスアプリケーションごとに料金が設定されます。ERP、CRM、コアバンキングシステムといった基幹システムが対象となり、アプリケーションの規模、複雑さ、稼働率、コンプライアンス要件によって、月額料金は500〜5,000ドル程度となります。

このモデルは、IT予算の80%以上を特定のソフトウェアプラットフォームに投じている、アプリケーション中心の企業に適しています。今後3〜5年で見ると、利用アプリケーションが変わらない限り、非常に高い予算予測性を実現できます。サーバー台数、ユーザー数、データ量が増加しても、コアアプリケーションが変わらなければマネージドサービス料金は安定します。

そのため、特定の基幹アプリケーションに専任サポートが必要となる金融、製造、物流業界で、このモデルが好まれています。

一方で、管理が複雑になる点が課題です。請求に関する課題を防ぐには、SLAの内容やアプリケーションの対象範囲を事前に明確化しておく必要があります。

対象企業:少数の基幹アプリケーションを運用し、専門的なサポート体制とコンプライアンス対応を重視する企業。

リクエストベースモデル(Request-based Model)

リクエストベースモデルは、プリペイド型のサービスパッケージのような仕組みで運用されます。企業は毎月、一定数のサービスリクエスト(または「チケット」)を購入し、実際の利用状況に合わせて6か月ごとに見直し・調整を行うのが一般的です。

このモデルは、サポートニーズが予測可能で安定している企業に最適です。

たとえば、既存システムの保守や定期的なメンテナンス対応など、日常業務の中で発生するサポート業務に適しています。あらかじめチケット数が決まっているため、コストの見通しが立てやすく、予算管理が明確というメリットがあります。

一方で、ITの作業量が急に増加した場合には柔軟性が低く、追加のリクエストや変更対応が発生すると追加料金がかかる可能性があります。そのため、変化の激しい環境やスケールアップの速い組織には長期的にはあまり向きません。

対象企業:システム保守やヘルプデスク業務など、安定的で予測しやすいITサポートを必要とする組織。

最適な料金モデルを選ぶには

最適なマネージドサービスプロバイダーの料金体系は、予測可能性のニーズ、インフラの成熟度、そして事業成長パターンによって異なります。そのため、どのモデルが最良かを一概に言うことは困難です。

とはいえ、4つの主要モデルを比較することで、自社に合ったアプローチを見極めやすくなります。以下の比較表では、各モデルの特徴を「企業規模」「ITの複雑性」「予算の予測しやすさ」「長期的なコスト傾向」「最適な利用シーン」の観点から整理しています。

| 料金モデル | 企業規模 | IT複雑性 | 予算の見通し | 長期的なコスト傾向 | 最適な利用シーン |

| タイム&マテリアル(Time & Materials) | 小規模〜大規模、柔軟 | 高い、または変動的 | 低〜中 | 年間20〜30%の変動。予測しづらいが柔軟性が高い | ワークロードが変動するプロジェクトやデジタルトランスフォーメーション案件 |

| サーバー単位課金(Per-Server Pricing) | 中規模〜大規模 | 低〜中 | 高 | 高い予測可能性、サーバー増加に比例してスケール | 安定したサーバー基盤を持ち、成長が予測できる環境 |

| アプリケーション単位課金(Per-Application Pricing) | 中規模〜大規模 | 高い(規制の厳しい業界) | 中〜高 | 非常に安定、インフラ成長による変動なし | 規制要件に準拠が求められるビジネスクリティカルなアプリケーションに対する専任サポート |

| リクエストベース(Request-Based) | 小規模〜中規模 | 低 | 高い(初期段階) | 利用量増加に伴い年間15〜25%の上昇傾向 | ポートリクエストが少なく、予測しやすい安定稼働のアプリケーション |

コスト最適化に向けたハイブリッドアプローチ

各モデルには長所と短所があります。そのため、 TechTargetが提案するように、複数のモデルのメリットを組み合わせたハイブリッド型モデルも選択肢の一つです。

複雑なエンタープライズ環境では、以下のような組み合わせがコスト最適化に役立ちます。

- 変革プロジェクトにはタイム&マテリアルを用い、安定稼働の重要アプリにはアプリケーション単位課金を適用する。

- オンプレ環境にはサーバー単位課金、一方でクラウド上の変動ワークロードには従量(使用量)課金を組み合わせる。

- 安定運用部分はリクエストベースで始めつつ、戦略案件はタイム&マテリアルで柔軟に対応する。

重要なのは、表面的な価格だけで判断しないこと。3〜5年のスパンで、各モデルが運用目標・リスク許容度・長期戦略をどう支えるかを評価しましょう。

まとめ

最適なITマネージドサービスの料金モデル選びは、単に最安値の月額料金を見つけることがゴールではありません。自社のビジネスニーズや成長軌道とコストをきちんと連動させることが肝心です。タイム&マテリアルの柔軟性、サーバー単位課金の予測可能性、アプリケーション単位課金のビジネス重視の視点──いずれを選ぶにしても、総保有コスト(TCO)と潜在的なコスト要因を理解することが成功の鍵です。

価格表の見た目にとらわれず、各モデルが運用目標・リスク許容度・長期戦略をどう支えるかを見極めましょう。現在のIT需要、将来の成長見込み、予算の予測性を時間をかけて丁寧に評価すれば、ITマネージドサービスは20〜30%のコスト削減と信頼性向上という実益をもたらします──ただし、それは自社に本当に合った料金モデルを選べた場合に限られます。

VTIのAI駆動型マネージドサービスは、インテリジェントオートメーションとHuman-in-the-Loop(人の専門性)を融合。ITILに準拠し、豊富なコンプライアンス対応経験を背景に、柔軟な運用モデルと適応的なシフトカバレッジ(24/7(24時間365日の年中無休)、夜間対応 など)で、安全かつ高信頼のアプリケーション運用を実現します。貴社のビジネスニーズに合わせてカスタマイズされた、AIドリブン・マネージドサービスをぜひご検討ください。

FAQ

Q1. なぜ多くの場合、見積は「チケット(リクエスト)数」ベースになるのですか?

- 料金モデルは「アプリ単位」「サーバー単位」など4つの料金モデルについて述べてきましたが、実務ではチケットまたはシフトベースを基準に算定するケースが多くあります。

その理由を疑問に思われるかもしれませんが、実際には、パスワードリセットから重大障害まで、すべてのリクエストは工数・ツール・間接費といったベンダー資源を消費します。

チケットを単位にすることで、ベンダーは業務量と複雑性を測定しやすくなり、必要なエンジニアの人数、求められるスキルレベル、維持すべきインフラの規模を判断しやすくなります。

これはまた、ベンダーが見積もり前に貴社の過去のデータ(チケット履歴)を要求する理由も説明しています。彼らは過去のチケットパターンを分析して、将来のワークロードを予測しているのです。

Q2. 隠れコストや予期しない追加請求はありますか?

- いいえ、真のマネージドモデルであれば、合意済みのサービス範囲を固定月額で明確にカバーします。契約外(例:大型ハードウェア調達や個別プロジェクト作業)については、必ず別途見積・事前承認が行われます。

Q3. 社内のIT担当者を雇用するよりも、ITマネージドサービスのコストをどのように正当化しますか?

ITマネージドサービスでは、セキュリティ、ネットワーク、クラウドなど、各分野の専門家を、経験豊富な正社員1名を雇用するよりも低コストで利用できます。給与、福利厚生、研修費用などのコスト削減に加え、知識の偏りや対応範囲の限界といった、1名の担当者への依存によるリスクも回避できます。

Q4. 長期的に見て、ITマネージドサービスはどのようにコスト削減に役立ちますか?

固定の月額料金によって予算を立てやすくし、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。また、プロアクティブな保守により大きな課題や高額な緊急対応を未然に防ぎ、問題解決の迅速化によってスタッフの生産性向上にもつながります。