日本では、精密さと周到な準備がプロジェクト成功の土台と考えられます。その考え方こそが上流工程を定義します。それは、開発が始まる前からビジネス目標、システム要件、設計コンセプトを整合させる工程です。

本記事では、IT上流工程の定義、それがシステム開発の出発点となる理由、そしてその原則を活用して協業の効率と成果を向上させる方法を分かりやすく解説します。ぜひご一読ください!

上流工程とは

エンジニアの上流工程とは、システム開発プロセスの前半、特にコーディング前の計画と設計フェーズを指します。何を開発するのか、なぜ必要なのか、どのように機能すべきかを明確に定義し、下流工程の基盤を構築します。

システム開発ライフサイクルにおいて、上流工程はビジネス戦略と技術的な実行をつなぐ橋渡しとなります。この工程での決定は、コスト、スケジュール、品質、さらには下流工程の円滑さにまで影響を及ぼします。

以下の表で、上流工程と下流工程の主な違いを説明します。

| 比較項目 | 上流工程 | 下流工程 |

| 重点 | 計画、分析、システム設計 | 実装、テスト、納品 |

| 目的 | 開発対象とその理由を定義すること | 開発プロセスを実行すること |

| 主要業務 | 要件分析、要件定義、基本設計・上流設計 | コーディング、単体テスト、結合テスト、リリース |

| 担当者 | ビジネスアナリスト、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャー | 開発者、品質保証担当者、テスター |

| 成果物 | 要件定義書、基本設計書、アーキテクチャ計画 | ソースコード、テスト報告書、運用システム |

| プロジェクトでの重要性 | コスト、スコープ、品質を早期に規定 | 実行品質と技術的正確性を反映 |

日本における上流工程のアプローチ

日本のIT開発では、上流工程は精密さと責任感が求められる重要な工程と認識されています。すぐにコーディングに着手するのではなく、ドキュメント作成、内容の確認・承認、ステークホルダーとの合意形成に時間をかけます。

「念には念を入れよ」という方針が、日本のシステム開発における高い信頼性と長期的な安定性を支えています。

上流工程の5つの主要フェーズとその役割

計画・要件分析

上流工程では、顧客のビジネス環境を深く理解することが重要です。

そのため、エンジニアとビジネスアナリストがステークホルダーと密接に連携し、プロジェクトの目標、ユーザーのニーズ、既存システムの課題を明確にする必要があります。単なる要件の収集ではなく、それぞれの背後にある「理由」を理解することがポイントです。

的確な分析により、ビジネス上の優先事項と技術的な実行可能性をすり合わせ、その後の設計や開発の基盤を築くことができます。

要件定義

分析が完了した後に、その成果を明確かつ検証可能な要件としてまとめます。

要件定義書は、機能、性能、制約条件を明示する、ビジネスと開発の間の契約書のような役割を果たします。要件定義の段階で、プロジェクトのスコープ、スケジュール、概算コストがおおよそ決まります。

日本のシステム開発では、この段階での誤りが下流工程に影響を及ぼし、後から修正するには多大なコストがかかるため、極めて慎重に扱われます。

基本設計・上流設計

基本設計では、ドキュメント化された要件から具体的なシステム構造を構築します。

この段階でアーキテクトはシステムモジュール、データフロー、インターフェース、データベーススキーマを定義し、それらの要素がビジネス要件と論理的に結び付くように設計します。また、エンジニアはユーザーフローのモデリングや技術的一貫性の検証など、上流設計の業務も行います。

この設計図は、下流工程でのコーディングや統合の基準となる重要な参照資料になります。

実現可能性の調査とリスク評価

どんなに優れた計画でも、現実的でなければ意味がありません。提案されたソリューションが技術的・財務的・運用的に実現可能かどうかを検証し、システムの複雑性や統合上の制約などの潜在的リスクを評価する必要があります。

オフショア開発プロジェクトでは、この段階でブリッジSEが顧客とオフショアチームの橋渡し役となり、要件の実行可能性について認識を統一します。

下流工程への引き継ぎと連携

上流工程が完了すると、その成果物はコーディングやテストを行う下流工程の開発チームへ引き継がれます。

一貫した資料と相互理解に基づくスムーズな引き継ぎは、業務効率を高め、手戻りを最小限に抑えます。

日本では、多くのプロジェクトでレビュー会や共有リポジトリを通じてこの連携を支え、ビジネス上の意図から最終的なソースコードまでの一貫性を確保します。

よくある課題とその対策

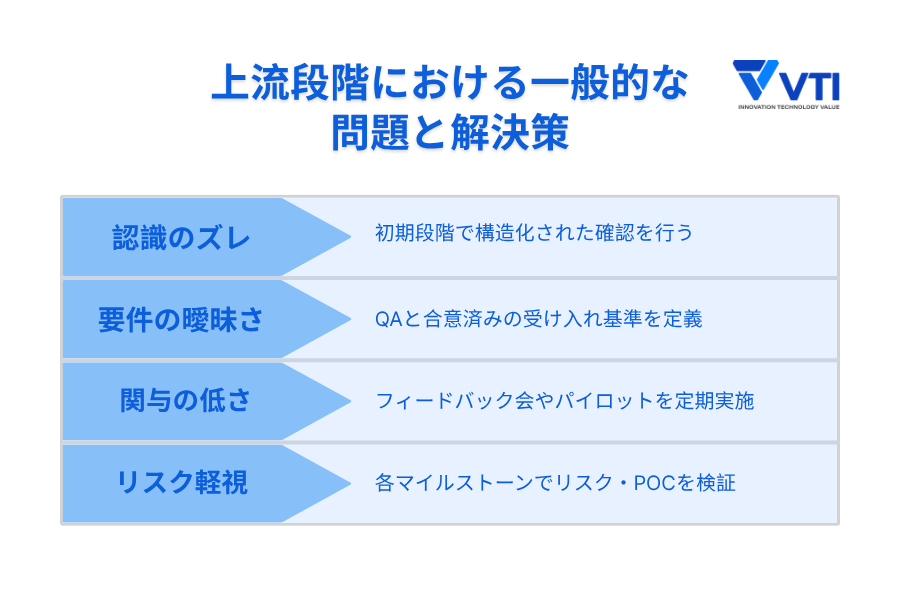

堅固なフレームワークを持っていても、上流工程を効果的に実行することは決して簡単ではありません。多くのプロジェクトが下流工程や最終的な品質に影響を与える課題に直面しています。

以下では、よくある課題とその実践的な解決策を紹介します。

コミュニケーション齟齬

上流工程によくある課題の一つは、技術的な解釈とビジネス意図の間に生じるギャップです。アナリストやエンジニアがステークホルダーと異なる理解をしてしまうと、認識のずれが発生します。

これを防ぐためには、体系的なコミュニケーションで早期に相互理解を確認する必要があります。

不完全または曖昧な要件

要件が不明確であることや頻繁に変更されることは、手戻りの最大の原因となります。要件定義の段階で「速い」、「使いやすい」などの曖昧な表現を使用すると、人によって理解が異なります。

この課題を解決するには、明確な受け入れ基準を定義し、コーディングの前に、すべての要件を業務担当者と品質保証担当者と確認する必要があります。

ステークホルダーの関与不足

ステークホルダーが積極的に関与しない場合、上流工程での決定が実際のビジネスニーズから乖離してしまうことがあります。

上流設計の段階では、エンドユーザーや管理職からのフィードバックにより、設計ロジックと実際の業務フローが一致するよう調整できます。

設計段階で定期的なレビュー会やパイロットテストを実施することで、問題を早期に発見し、後の大幅な時間とコストを削減できます。

実行可能性とリスクの見落とし

上流工程を急ぐあまり、実行可能性の判断やリスク評価を十分に行わないことがあります。その結果、非現実的なスケジュールやコストの過小見積もりが発生し、下流工程で「技術的負債」を生み出してしまいます。

各マイルストーンにリスク分析を組み込み、アーキテクチャ検証やPoC(概念実証)を実施することで、潜在的なボトルネックを早期に発見できます。

オフショア開発との協働と文化的差異

オフショア開発では、多くの課題が技術能力よりも、コミュニケーションの齟齬や文化的差異に起因します。タイムゾーン、ドキュメント標準、階層構造に対する期待などは、オンサイトチームとオフショアチームで異なることが多いのです。課題を軽減するためには、一貫したコミュニケーションチャネル、共有リポジトリ、そして多言語の書類テンプレートを整備する必要があります。

ブリッジSEの協働により、両チームが要件やフィードバックを共通に理解し、開発プロセス全体を効率化することができます。

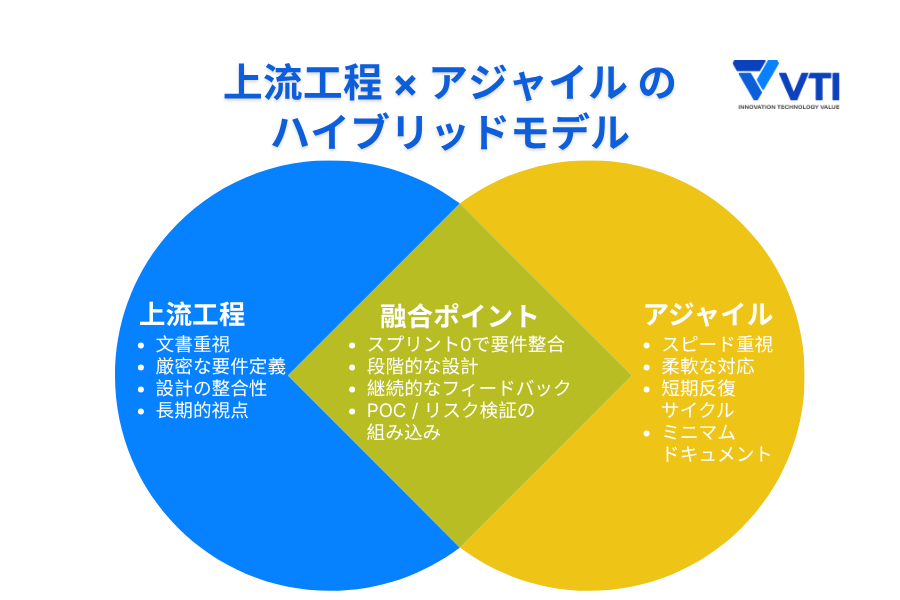

上流工程におけるアジャイル:実践的なハイブリッドアプローチ

上流工程とアジャイル開発は長い間、相反するものと考えられてきました。前者は正確性と文書化を重視し、後者は柔軟性とスピードを重んじます。

しかし、多くのチームは上流工程をアジャイル開発に適合させ、各スプリントに設計・検証プロセスを組み込むようになっています。

アジャイル開発においても上流工程が重要になる理由

アジャイル開発はスピードを重視する一方、明確な方向性が必要です。それを与えるのが、明確な要件定義、緻密な設計、早期の検証という上流工程の原則です。

これらの基盤はアジャイル開発で失われることなく、チームのリズムに合わせて進化し適応します。上流工程の作業は、プロジェクト初期に一度だけ行われるものではなく、スプリント0から最終スプリントまで継続的に実施されます。これにより、チームはスピードを保ちながらも、常に方向性を揃えることができます。各イテレーションは、分析・設計・検証を数ヶ月ではなく数週間単位で行う小さなサイクルです。

こうして、上流設計は高速なアジャイル開発サイクルにも組み込まれます。

実際のハイブリッドモデル

オフショア開発では、ハイブリッドモデルが最大の価値を発揮します。

ブリッジSEは、アジャイルのスプリントサイクルと上流工程の体系的な文書化をつなぐ重要な役割を果たします。変化する要件の解釈、スプリント目標の調整を行い、ビジネス意図と技術的実行がチームやタイムゾーンを超えて一貫するよう支援します。

アジャイルを効果的に導入することで、上流工程を置き換えるのではなく、むしろそれを強化できます。これにより、上流工程が「何をなぜ」、アジャイルが「どのように」、下流工程が「品質」を担う、シームレスな開発プロセスが実現されます。

こうして、明確さと創造性が両立した継続的な改善サイクルが形成され、成熟したハイブリッドエンジニアリングプロセスの基盤となります。

関連記事:アジャイルとウォーターフォールの違いとは?最適な開発手法の選び方を徹底解説

今後の上流工程

日本のIT業界が進化し続ける中、上流工程の役割も大きく変化しています。デジタルトランスフォーメーション(DX)、クラウドネイティブシステム、アジャイル開発手法への移行により、プロジェクトの計画・設計・実行のあり方が再定義されています。しかし、実行前の明確化は変わらず重要です。

重点が文書化から協働へ

従来の日本の上流工程では、詳細な資料と段階的なレビューが非常に重要でした。それで正確性を確保する一方、イノベーションのスピードを遅らせる要因にもなっていました。

現在のソフトウェア開発における上流工程は、設計・検証・フィードバックを並行して行う協働モデルへ移行しています。論理構造、ワークフロー、アーキテクチャを早期に可視化するため、Figma、Lucidchart、システムモデリングプラットフォームなどのツールが活用されています。

このような視覚的かつ反復的なコミュニケーションは、フィードバックサイクルを短縮し、顧客、ビジネスアナリスト、エンジニア間の認識のずれを解消することができます。

AIが支える新たな上流工程

AIは、上流工程の実行方法を変え始めています。AI搭載ツールにより、要件の整理、文書の翻訳、実行可能性の評価などがより効率化されています。例えば、自然言語処理モデルは顧客要求の分析、矛盾の検出、さらに設計前段階でより明確な定義を提案することができます。

これは人間を代替するものではなく、人間の力を最大限に引き出すものです。AIが文書化やクロスチェックなどの反復作業を担当する間、エンジニアやブリッジSEは戦略、アーキテクチャ、検証に注力できます。

近い将来、上流工程を担当する従業員は従来の仕様書作成者ではなく、洞察を生み出す調整役となるでしょう。

ハイブリッド人材の需要拡大

日本のIT業界では高度な人材不足が深刻化しており、なかでも技術とビジネスの両面に精通した人材が非常に求められています。

その結果、システム構成とビジネス意図の両方を理解し、機能要件を満たすだけではなく、戦略目標に沿ったシステムを設計できるハイブリッド人材の需要が急速に高まっています。

したがって、このようなハイブリッド人材を提供できるオフショアパートナーが重要になっています。特に、日本語に対応できるブリッジSEやシステムアーキテクトが日本のビジネス文化と最新のアジャイル開発の両方を理解すれば、今後の国際協働において重要な役割を果たすでしょう。

上流工程が戦略的な優位性

テクノロジーが急速に進化する時代において、最初から正しくシステムを設計することは、戦略的な差別化要因となります。

上流工程の品質向上に投資する企業は、品質、予測精度、および革新のスピードにおいて市場をリードします。

上流工程は単なる開発の初期段階ではなく、国際的でスマートかつ持続可能なエンジニアリングの基盤です。さらに今後の日本のITエコシステムにおいて、システムの構築方法と価値創出方法を定義する要素になります。

まとめ

要するに、上流工程は信頼の始まりです。初期段階で信頼を築くことで、下流工程全体が自然に流れていきます。

VTIでは、明確なコミュニケーション、精密な技術開発、持続的な協働を通じて、その信頼を現実の成果に変えるお手伝いをします。250名以上の日本語が堪能なブリッジSEと日本国内の4拠点により、顧客現場で直接連携し、日本の精密さとベトナムの俊敏さを融合したオフショア開発を実現します。

上流工程の強化や信頼できるオフショアパートナーをお探しの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。安心して開発できる体制づくりを支援いたします。