前編「コンビニにおけるAI、IoTの活用」を踏まえて、全体的な絵を思い浮かべられますね。実際に、コンビニの中で最も先端技術を活用しているのが 無人コンビニ です。

日本全国に約56,749店舗あるコンビニ業界は飽和状態に近づくによって、ファミリーマートといったコンビニ大手が無人店舗を1,000店舗まで拡大することを新時代の戦略として発表しました。

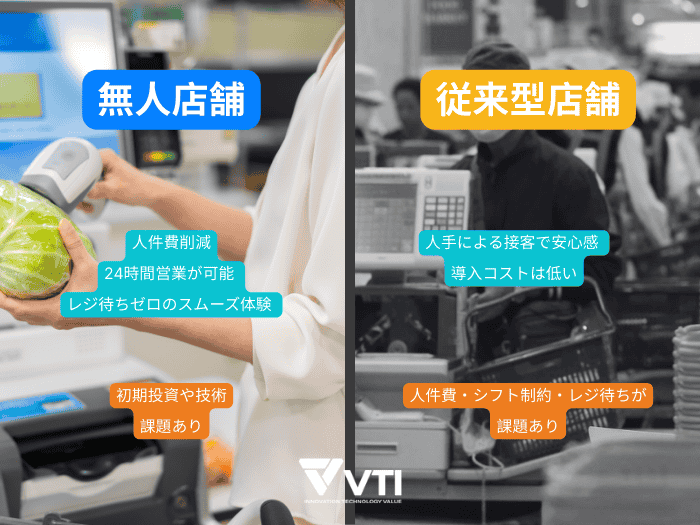

無人コンビニにおけるAIとIoTの活用は従来店舗とは全く異なる革新的な仕組みを持っています。本記事では、この先端技術の具体的な活用方法について詳しく説明いたします。

無人コンビニ とは

無人コンビニとは、レジ業務や接客を自動化するために、AIカメラやセンサー、ICタグ(商品に付けられた電子タグ)などの先端技術を活用した店舗のことです。利用者は商品を選んで持ち出すだけで自動的に決済が完了し、買い物の時間を大幅に短縮できます。

従業員を必要としないため、人件費の削減や24時間営業の実現が可能になるのです。

世界ではAmazonやWalmartといった大手小売企業が先行しています。日本でもセブン-イレブンやローソン、ファミリーマートなどの大手コンビニが、無人店舗AI技術を活用した実証実験を進めております。例えば、ファミリーマートは「ファミマKiosk」(無人決済システムの店舗ブランド)を2024年度末までに全国1,000店舗に拡大する計画を発表しました。

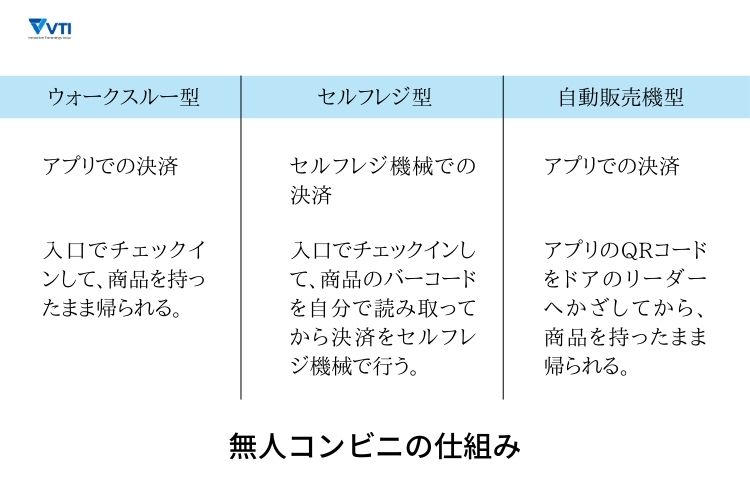

無人コンビニの種類

一般的に、無人コンビニには4つの主要な種類があります。

ウォークスルー型

これは、レジを設置せず、専用アプリを通じて決済を行うタイプです。「商品を取って歩いて出るだけなんて、本当に魔法みたい!」と初体験の利用者は驚きます。AIカメラとセンサーが商品の取り出しを自動で認識し、アプリで瞬時に決済が完了する仕組みになっています。

代表的なウォークスルー型ソリューションとして、VTIの「Scan & Go」が注目されています。この仕組みは、コンピュータービジョンカメラ、センサー、ディープラーニングなどの技術を使用し、顧客の店内での行動や、手に取った商品を仮想カートで追跡します。これにより、レジに並ぶ必要のない真の「ジャストウォークアウト」体験を提供し、買い物時間の短縮を実現します。

セルフレジ型

このタイプは、従業員を配置せず、利用者が自分でセルフレジを使って決済を完了します。商品のバーコードを自分で読み取り、キャッシュレス決済などで支払いを済ませます。JR東日本の「NewDays」では、キャッシュレス専用のセルフレジを置いた無人店舗を展開しており、陳列や清掃は店員が行うものの、従業員は常駐しないという運営形態を採用しています。

自動販売機型

これは、オフィスビルや工場などの企業内に設置され、従業員が利用するための食品、飲料、日用品などを提供する小型の無人店舗です。設置面積が小さく、どこにでも配置できる利便性の高さが特徴です。混雑する昼食時間にわざわざ店舗を訪れることができないオフィスワーカーに人気です。

ミニストップの「Store600」は、マンション共用部に設置される代表例で、半径50m圏内の住民が24時間利用できます。また、**グリコの「オフィスグリコ」**は企業オフィス向けの先駆的な事例として、全国に展開されています。**富士電機の「ファミマ!!サテライト」**のように、従来の自動販売機を進化させ、弁当やサンドイッチも販売できる多機能型も人気です。

ハイブリッド型

最新のトレンドとして、完全無人と有人サービスを組み合わせた運営形態が注目されています。リモート監視システムを活用し、日中は無人運営、夜間はスタッフが遠隔監視するといった柔軟な対応が可能です。これにより人件費を抑えながら、セキュリティと顧客サービスの質を両立できる新しい運営形態として期待されています。

ポプラの「ポプ弁」は、深夜・早朝時間帯のみ無人運営を行う代表例です。また、セブン-イレブンの実証実験店舗では、AIカメラによる24時間監視と必要時のスタッフ派遣を組み合わせた運営を試験的に実施しています。これにより、人件費を抑えながらセキュリティと顧客サービスの質を両立できる新しい無人店舗の運営形態として期待されています。

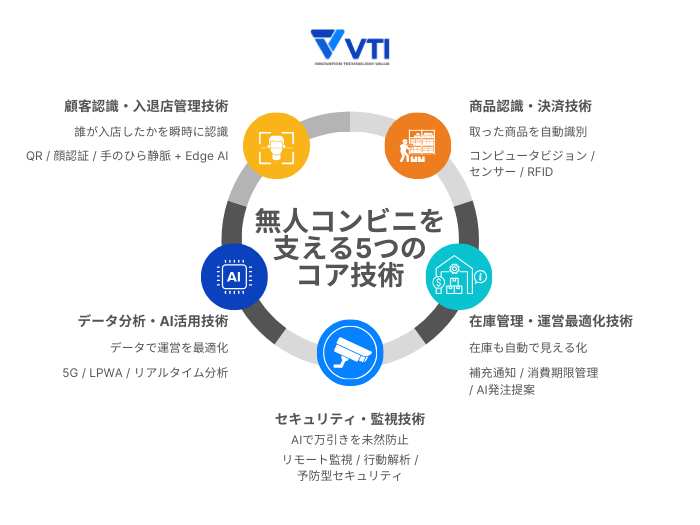

無人コンビニにおける先端技術

顧客認識・入退店管理技術

無人コンビニで最初に必要となるのが、「誰が入店したか」を正確に把握する技術です。「スマホをかざすだけで入れるなんて便利!」と利用者が驚くように、現在は複数の認証方式が使われています。

最も一般的なのはQRコード認証で、専用アプリに表示されるコードを入口でスキャンする方式です。より高度な店舗では、顔認証カメラや手のひら静脈認証を導入し、アプリを取り出す必要すらありません。エッジAI技術により店内で即座に処理されるため、認証が数秒で完了します。

商品認識・決済技術

無人コンビニの仕組みの核心となる「何を取ったか」を識別する技術です。天井や商品棚に設置されたコンピュータビジョンカメラが、AIアルゴリズムで商品を瞬時に認識します。重量センサー、深度センサー、熱センサーが連携し、高度な画像認識により商品をリアルタイムで識別するため、バーコードスキャンは不要です。

ローソンの「ロボレジ」のように、RFIDタグ(電子タグ)を活用した一括読み取りシステムも普及しています。専用カゴに商品を入れるだけで、すべての商品情報が瞬時に認識され、自動決済が完了する革新的な仕組みです。

在庫管理・運営最適化技術

これは、商品の補充タイミングや売れ筋分析を自動化する技術群です。棚監視カメラが商品の残量を常時チェックし、補充が必要になるとスタッフのウェアラブルデバイスにリアルタイムで通知が送られます。「どの商品が足りないか一目でわかる」ように、電子ペーパー値札のLEDが点灯して知らせる仕組みもあります。

RFIDタグにより消費期限管理も自動化され、期限が近い商品は自動的に値下げ表示されます。AIマネジメントシステムが過去の販売データを分析し、最適な商品配置や発注量を提案する機能も搭載されています。

セキュリティ・監視技術

無人コンビニでは盗難防止が重要な課題です。複数のカメラが死角をなくすよう配置され、顧客の動きを360度監視しています。不審な行動を検知するとアラートが発信され、リモート監視センターのスタッフが即座に対応できる体制が整っています。

最新の店舗では、AIが「正常な買い物行動」と「異常行動」を学習し、万引きなどの可能性を事前に検知する予防システムも導入されています。これにより、無人コンビニが普及する都市部でも安全な運営が実現されているのです。

データ分析・AI活用技術

収集されたデータを価値ある情報に変換する技術です。顧客の購買パターン、商品の売れ行き、混雑時間帯などを分析し、売上向上につながる具体的な改善案を提供します。LPWA(省電力広域通信)技術により、各センサーからのデータを効率的に収集できるようになりました。

5G通信の活用で、リアルタイムでのデータ処理が可能になり、「この時間帯にはコーヒーを多めに補充すべき」といった具体的な運営指示をAIが自動生成します。これらの技術により、従来の有人店舗を上回る効率的な運営が実現されているのです。

無人コンビニのメリット・デメリット

主要なメリット

大幅な人件費削減

無人コンビニはレジ業務を自動化するため、レジ担当スタッフが不要になります。「人手不足で夜間営業を諦めていた店舗も、24時間運営が可能になった」と、ある小売チェーン経営者は語ります。特に無人コンビニ東京では、時給の高い地域でも採算性を確保できるようになりました。

24時間営業と柔軟な運営体制

従業員のシフト管理から解放され、深夜・早朝でも安定したサービス提供が可能です。オフィス街では朝7時から、住宅地では夜11時までなど、立地に応じた柔軟な営業時間設定ができます。

顧客体験の大幅向上

レジ待ち時間がゼロになり、「商品を取って歩くだけ」の革新的な買い物体験を提供します。忙しいビジネスパーソンにとって、「昼休みの貴重な時間を有効活用できる」と高く評価されています。無人コンビニ仕組みにより、買い物時間が従来の3分の1に短縮されたケースも報告されています。

高度なセキュリティによる安全性向上

コンピュータビジョンカメラと各種センサーにより、万引きや暴力事件を大幅に削減できます。ある調査では、顔認証カメラ導入により暴力事件が90%以上減少したと報告されています。AIが異常行動を即座に検知し、リモート監視センターに通知するため、従来より安全な店舗運営が実現されているのです。

無人コンビニが普及しない理由は何ですか?- デメリット

高額な初期投資費用

自動販売機型を除き、セルフレジ型とウォークスルー型には多数の先端設備が必要です。「初期投資が従来店舗の3〜5倍かかった」という事業者の声もあり、中小企業には大きな負担となっています。AIカメラ、各種センサー、通信機器などの設備費用に加え、システム開発費も高額になりがちです。

完全無人化の限界

商品陳列、清掃、年齢確認が必要なアルコール販売エリアの監視など、人的作業は依然として必要です。「ロボットで代替可能だが、コストが見合わない」というのが現実で、多くの無人店舗aiでも部分的な人員配置は継続されています。

技術的課題とシステム障害

商品の誤認識、通信遅延、システム障害などの技術的問題が発生することがあります。「雨の日にカメラの精度が落ちる」「似た商品を間違えて認識する」といった課題があり、無人コンビニ仕組みの完全性にはまだ改善の余地があります。

顧客の利用抵抗感

現金決済を好む高齢者や、スマートフォンアプリの操作に不慣れな利用者には敷居が高いという問題があります。「従来の店舗の方が安心できる」という声も多く、全ての顧客層に受け入れられるまでには時間が必要です。

法規制とプライバシーの課題

顔認証技術や行動監視に関する法的ガイドラインが未整備で、地域により規制が異なります。「個人情報保護の観点から導入を見送った」という自治体もあり、全国展開には法的整備の進展が不可欠です。

今後の展望とトレンド

AI技術の飛躍的進歩

無人コンビニを支える技術は急速に進歩しています。2025年には、自律性とシステム間連携の能力が向上し、複数のタスクを並行処理する高度なエージェントAIが普及すると予想されます。「まるで店舗が生きているみたい」と表現されるほど、AIの精度向上により商品認識エラーは大幅に減少し、より自然な買い物体験が実現されているのです。

エッジAI技術の普及により、クラウドに依存しない店内完結型の処理が可能になります。通信遅延がゼロになることで、商品を取った瞬間に決済が完了する「リアルタイム無人コンビニ」が標準となるでしょう。

ロボティクス技術との融合

世界のロボット市場は2024年に428億2,000万ドルに達すると予測され、そのうちサービス・ロボティクス分野が335億ドルと優位を占める状況です。無人コンビニにおいても、商品陳列や清掃を行うロボットの導入が本格化しています。

「RaaS(Robotics as a Service)」という新しいビジネスモデルも広がっており、月額数十万円程度でロボットをレンタルできるサービスが登場しています。これにより、中小企業でも先端技術を導入しやすくなり、店舗の完全自動化に一歩近づいているのです。

運営モデルの多様化

従来の「完全無人」から「ハイブリッド型」へのシフトが加速しています。昼間は無人運営、夜間はリモート監視、緊急時のみスタッフを派遣するといった柔軟な運営形態が主流になりつつあります。「必要な時に必要なサポート」を提供することで、コスト効率と顧客満足度の両立が可能になっています。

特に東京などの都市部では、オフィス街向け、住宅地向け、駅構内向けなど、立地特性に最適化されたカスタマイズ型店舗が増加しています。利用者の行動パターンをAIが学習し、時間帯ごとに最適な商品配置を自動調整する「適応型店舗」も登場する予定です。

持続可能性への配慮

環境への配慮も無人コンビニ設計の重要要素となっています。ローソンでは、太陽光発電設備による創エネ施策を導入し、標準店舗と比較して電力使用量を約6割削減する取り組みが進められています。

LED照明の自動調光やAI制御による空調最適化、再生可能エネルギーの積極的な活用により、従来店舗より30〜50%の省エネルギーを実現する「グリーン無人コンビニ」が標準仕様になると予想されます。食品ロス削減のため、AIが消費期限を予測して自動値下げや近隣施設への寄付システムを導入する動きも見られます。

顧客体験の革命的進化

スマートフォンアプリとの連携はさらに深化し、「入店前に欲しい商品の在庫確認」「最短ルートのナビゲーション」「好みに基づく商品レコメンド」などの機能が標準搭載されます。多様な支払い方法にも対応し、QRコード、顔認証、手のひら認証、音声決済まで、利用者の好みに応じて選択可能になるでしょう。

「買い物が楽しい体験」に変わるよう、バーチャル店員による音声案内や、AR技術を活用した商品情報表示なども導入される予定です。無人コンビニは単なる「効率化された店舗」から「未来の買い物体験を提供する場」へと進化していくのです。

FAQ (よくある質問)

無人コンビニの導入コストはどのくらいか?

導入する技術により大きく異なります。例えば、「スマリテ」の無人コンビニは、初期費用が50万円台から、ランニング費用が月額8,000円台と、比較的低コストで導入可能です。一方、本格的なシステムでは、初期費用が数百万円以上かかるケースも少なくありません。自動販売機型であれば、自販機2台の設置で約200万円から開設できる店舗もあります。

コンビニの無人化はいつからですか?

日本では2018年頃から実証実験が本格化しました。現在、ファミリーマートが1,000店舗の無人決済店舗展開を計画しているほか、ポプラが43店舗の完全無人店舗を運営しています。しかし、大手チェーンの多くはまだ省人化の段階にとどまっており、完全無人化は段階的に進んでいる状況です。

無人コンビニの万引き率は?

具体的な統計は公表されていません。日本全体の万引き被害額は年間8,000億円以上に達し、万引き発覚件数も多いという現状があります。しかし、無人コンビニでは高性能AIカメラと各種センサーにより、万引きの検知率が従来店舗より向上しているとされています。「スマリテ」のようなシステムでは、扉を開けて商品を取り出し、閉めると同時に自動で決済が完了するため、万引きが物理的に不可能な構造を採用している例もあります。

セキュリティは本当に大丈夫か?

多層的なセキュリティ対策により、従来店舗以上の安全性を確保しています。AIカメラによる行動分析、リアルタイム監視、セキュリティゲートなどが設置されており、未精算の商品を持ち出そうとするとゲートが閉まり、店外に出られないようにする物理的な防止策も講じられています。また、緊急時にはリモート監視センターが即座に対応できる体制も整備されています。

高齢者や技術に不慣れな人でも使えるか?

現在は課題となっている部分です。多くの無人コンビニがスマートフォンアプリとキャッシュレス決済を前提としているため、高齢者や技術に不慣れな方には利用しづらい面があります。ただし、音声ガイダンス機能や操作サポート画面の充実、従来の現金決済との併用など、アクセシビリティ向上の取り組みも進んでいます。

法的に問題になることはあるか?

顔認証技術や行動監視に関する個人情報保護の観点で課題があります。現在、各自治体により規制が異なっており、全国統一の法的ガイドラインは整備途上です。そのため、導入前に地域の条例や個人情報保護法に準拠した運営体制を構築し、利用者への十分な説明と同意を得ることが重要になります。

まとめ

無人コンビニは、単なる人手不足対策を超え、小売業界の未来を大きく変える革新的な技術として注目されています。AIカメラやセンサー技術、エッジAI、ロボティクスなど、複数の先端技術が融合することで、「商品を取って歩くだけ」という従来では考えられなかった買い物体験が実現されているのです。

現在、東京をはじめとする都市部では、ウォークスルー型からハイブリッド型まで多様な店舗形態が展開され、それぞれの立地や利用者のニーズに応じたカスタマイズが可能になっています。「まるで未来の世界」と表現される買い物体験は、忙しいビジネスパーソンから高い評価を得ており、買い物時間が3分の1に短縮されたという具体的な成果も報告されています。

一方で、高額な初期投資や技術的課題、高齢者への配慮不足など、解決すべき課題も残されています。

2030年に向けて、無人コンビニの仕組みはさらに進化し、持続可能性への配慮やAR技術を活用した顧客体験の向上が標準となるでしょう。小売業界にとってこの無人店舗技術は、もはや選択肢の一つではなく、競争優位を確保するための必須戦略となりつつあります。

日本の小売業界が直面する人手不足や店舗飽和といった構造的課題に対し、無人コンビニは効率性と革新性を両立する有力なソリューションとして、今後ますます重要な役割を果たしていくことでしょう。

VTI

VTIは、AIなどのような先端技術やリテールのノウハウを活用することにより、デジタルトランスフォーメーションと事業成長に向けたソフトウェア開発のワンストップソリューションをご提供いたします。また、Odooの公式パートナーとしてOdooのEコマースシステムをはじめとするOdooのサービスを提供いたします。特に、MagentoやOdooなどのEコマースプラットフォームに関する経験が豊富な人材を持つ、小売企業にカスタマイズされるオンライン・ショップを構築するのをサポートします。